栗皮灰釉薬の基本と焼成のポイント

栗皮から抽出される植物灰を使った釉薬は、実は還元焼成だけでなく酸化焼成でも美しい発色が得られます。

栗皮灰釉薬の基本的な特徴と発色メカニズム

栗皮灰釉薬は、栗の外皮(鬼皮)を燃焼させて得られる灰を主原料とした伝統的な釉薬です。植物灰釉の中でも栗皮灰は、カリウム成分が豊富で独特の温かみのある色調を生み出します。

一般的な栗皮灰釉薬の基本調合は、栗皮灰40〜50%、長石30〜40%、石灰石10〜20%程度が基準です。この比率は作家によって異なりますが、灰の含有量が多いほど自然な景色が現れやすくなります。

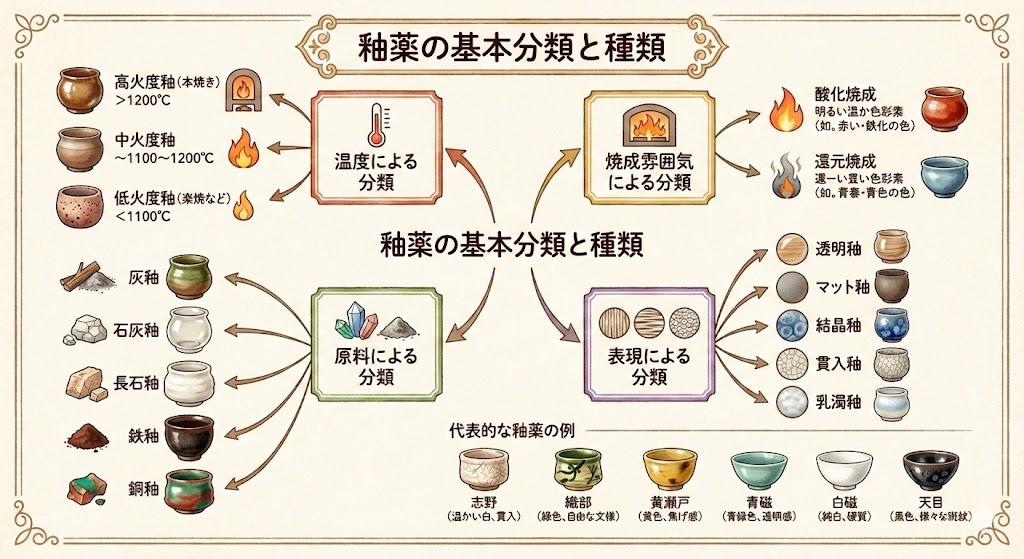

発色の秘密は、栗皮灰に含まれる鉄分と焼成雰囲気の関係にあります。還元焼成では青味を帯びた緑色から茶褐色、酸化焼成では黄土色から飴色へと変化するのが特徴です。

つまり焼成雰囲気次第で表情が変わるということですね。

栗皮灰は入手が限られるため、自家製造する陶芸家も少なくありません。秋に収穫した栗の外皮を天日干しし、完全に乾燥させてから灰化する作業が必要です。灰化温度は600〜800℃程度が適切で、この温度帯で有機物を完全に燃焼させることが重要になります。

市販の栗皮灰もありますが、1kg あたり2000〜4000円程度と他の植物灰に比べて高価です。品質のばらつきもあるため、信頼できる供給元を見つけることが長期的な作陶活動では重要になります。

栗皮灰釉薬に適した焼成温度と窯の管理

栗皮灰釉薬の焼成温度は1230〜1280℃が基本範囲です。この温度帯で釉薬が適度に溶けて、素地との一体感が生まれます。

温度が1200℃を下回ると釉薬の溶けが不十分で、表面がざらついた仕上がりになります。逆に1300℃を超えると釉薬が流れすぎて、作品の底に溜まってしまうリスクがあるんです。

最適な焼成温度は素地との相性で変わります。

磁器土の場合は1260〜1280℃、陶器土なら1230〜1250℃が目安です。土の焼き締まり温度と釉薬の溶融温度を合わせることで、釉薬の剥離や貫入を防げます。

昇温速度も重要な要素で、特に800〜1000℃の中温域では1時間あたり100℃程度のゆっくりとした昇温が推奨されます。急激な昇温は釉薬成分の分解ガスが抜けきらず、ピンホールの原因になるためです。

還元焼成を行う場合、1000℃から最高温度までの間で還元雰囲気を作ります。還元が強すぎると青黒い発色になり、弱いと茶色味が強くなります。CO濃度0.5〜1.0%程度が、栗皮灰釉薬には適切な還元状態です。

電気窯での酸化焼成では、1250℃で30分程度の均熱時間を取ると、釉薬の表面が滑らかになります。ガス窯の場合は煙突のダンパー調整で酸化・還元を微調整できるため、テストピースでの確認作業が欠かせません。

栗皮灰釉薬の調合比率と応用レシピ

基本調合から派生した応用レシピを知ることで、表現の幅が広がります。標準的な配合は栗皮灰45%、長石35%、石灰石15%、珪石5%ですが、この比率を変更すると質感が大きく変化するんです。

灰の比率を60%まで増やすと、より自然な景色と深みのある色合いが得られます。ただし流れやすくなるため、縦方向の面への施釉では注意が必要です。

長石の割合を増やすと表面がガラス質になります。

長石を50%まで増やした配合では、透明感のある仕上がりになり、下絵の発色が美しく映えます。茶碗の内側など、料理の色を引き立てたい部分に適した調合です。

石灰石の添加量も発色に影響を与えます。石灰石を25%まで増やすと白濁した乳白色の釉調になり、和食器によく合う柔らかな印象の作品になります。

着色酸化物を添加する応用例も一般的です。酸化鉄を1〜3%添加すると茶色味が強まり、より深い色調が得られます。酸化銅を0.5〜1%加えると、還元焼成で緑青色の発色が現れるのが特徴です。

マグネシウムを含む白雲石を10%程度添加すると、結晶釉のような表面テクスチャーが生まれます。1260℃でゆっくり冷却すると、釉薬表面に微細な結晶が析出して独特の質感が生まれるんです。

調合時の計量精度も重要で、デジタルスケールで0.1g単位まで正確に測ることが再現性の高い作品づくりにつながります。

栗皮灰釉薬特有の施釉テクニックと厚み調整

施釉方法と釉薬の厚みが、最終的な発色と質感を決定します。栗皮灰釉薬は比重1.4〜1.5程度に調整するのが基本です。

柄杓掛けで施釉する場合、1回掛けで0.5〜0.8mm程度の釉層が形成されます。茶碗の外側は2回掛け、内側は3回掛けといった部位別の調整が、美しい景色を生み出すコツなんです。

浸し掛けでは3〜5秒程度が目安です。

素地の吸水性によって施釉時間を調整する必要があります。素焼き温度が800℃の場合は5秒、900℃なら3秒程度が適切です。素焼き温度が高いほど吸水性が低下するため、施釉時間を短くします。

刷毛塗りは、細かな装飾や部分的な釉掛けに有効な技法です。柔らかい羊毛筆を使い、一定方向に塗り重ねることで筆跡を活かした表現ができます。3〜4回の重ね塗りで、柄杓掛け1回分と同等の厚みになります。

釉薬の濃度管理には比重計の使用が確実です。水を加えて調整する際は、少量ずつ加えて撹拌し、比重を確認しながら進めます。

釉薬が沈殿しやすい場合は、CMC(カルボキシメチルセルロース)を0.1〜0.3%程度添加すると、懸濁性が向上します。ただし添加しすぎると乾燥に時間がかかるため、適量を守ることが重要です。

施釉後の乾燥は自然乾燥が基本ですが、梅雨時期など湿度が高い環境では扇風機での送風乾燥が効果的です。急激な乾燥は釉薬の剥離や亀裂の原因になるため、弱風で24時間程度かけてゆっくり乾燥させます。

栗皮灰釉薬での失敗を防ぐトラブルシューティング

よくある失敗パターンとその対策を知っておくことで、作品の完成度が大きく向上します。最も多いトラブルは釉薬の流れ過ぎで、これは焼成温度が高すぎるか釉薬が厚すぎることが原因です。

流れを防ぐには、高台脇から3〜5mm程度は釉薬を拭き取っておく必要があります。縦長の作品では、下部の釉薬を薄めに施釉することで、重力による流れを抑制できます。

ピンホールは釉薬表面の小さな穴です。

発生原因は素地に含まれる有機物の燃焼ガスや、釉薬中の気泡が抜けきらないことにあります。素焼き温度を850℃以上にして有機物を完全燃焼させること、釉薬を目の細かい篩で濾すことが対策になります。

貫入(釉薬表面の細かいヒビ)は、素地と釉薬の収縮率の差で生じます。意図的な貫入は味わいになりますが、望まない場合は長石の比率を上げて釉薬の収縮率を調整します。

釉薬の剥離は、素地との密着不良が原因です。素焼き後の素地表面に油分や汚れがあると剥離しやすくなるため、施釉前に素地を清潔に保つことが基本です。

色ムラは釉薬の撹拌不足や、施釉の厚みが不均一なことで発生します。施釉直前に釉薬を十分に撹拌し、沈殿物を均一に分散させることが重要です。

これらのトラブルに対応するには、テストピースでの試験が最も確実な方法です。本番前に小さな試験片を3〜5個作り、温度や施釉方法を変えて焼成することで、最適な条件を見つけられます。記録をノートに残しておくと、次回の作陶時に同じ失敗を防げます。