還元焼成と酸化焼成の違い

還元焼成と酸化焼成の基本的な違い

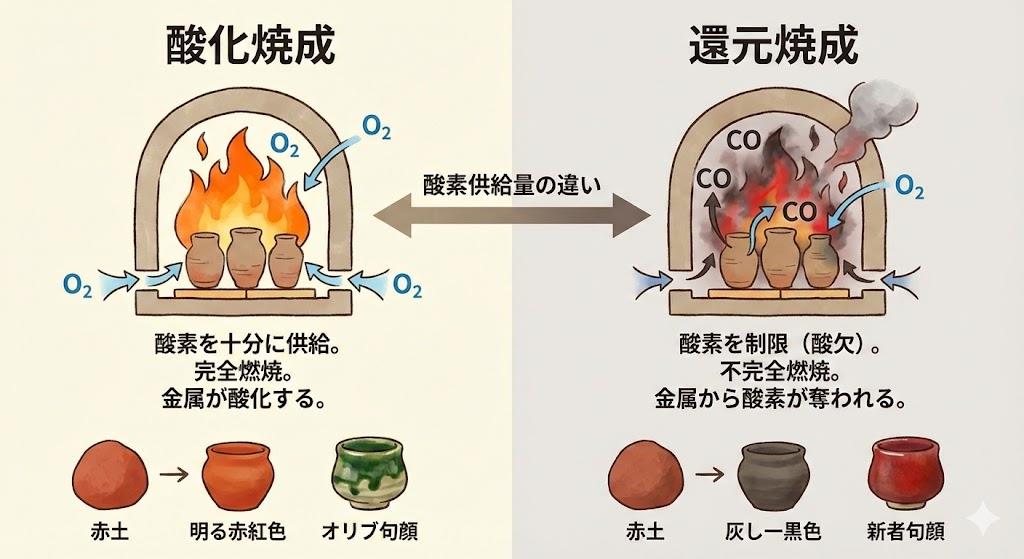

陶器やブランド磁器の焼成方法には、酸化焼成と還元焼成という2つの重要な技法があります。酸化焼成とは、窯内に十分な酸素が供給された状態で焼く方法です。燃料が完全燃焼するため、素地や釉薬に含まれる成分が酸素と結びつき、特定の色味が生まれます。電気窯での焼成は基本的に酸化焼成となり、初心者でも安定した作品が作れる特徴があります。

一方、還元焼成は窯内の酸素を意図的に制限し、不完全燃焼状態で焼く方法です。窯内で燃料が酸素を求めて素地や釉薬から酸素を奪い取る(還元する)化学反応が起こります。この反応によって、酸化焼成では得られない独特の色彩や風合いが生まれるのです。還元焼成は主にガス窯や薪窯で行われ、温度や酸素量の管理が難しいものの、ブランド陶器にふさわしい深みのある美しい作品が完成します。

簡単に覚えるなら、「酸素が多ければ酸化焼成、酸素が少なければ還元焼成」と理解すると分かりやすいでしょう。

還元焼成による陶器の色と質感の特徴

還元焼成で焼かれた陶器は、酸化焼成とは全く異なる色合いと質感を持ちます。最も分かりやすい例が、釉薬に含まれる金属成分の発色です。銅を含む釉薬を還元焼成すると、美しい赤色の辰砂(しんしゃ)が生まれます。これは酸化銅が還元されて銅本来の赤銅色に発色するためです。有田焼の真右エ門窯などで作られる辰砂作品は、ルビーのような透明感のある紅色が特徴で、高級ブランド陶器として人気があります。

また、鉄分を含む釉薬を還元焼成すると、青磁特有の青緑色が現れます。3価の鉄イオン(Fe³⁺)が還元されて2価の鉄イオン(Fe²⁺)となり、青色から緑色に発色する化学反応が起こるのです。青磁は中国の宋時代から続く伝統的な技法で、還元焼成によって初めて実現できる美しさです。

還元焼成の作品は、表面が渋く焼き上がり、年代物の陶磁器のような深みと変化に富んだ風合いが生まれます。釉薬の掛け方によって微妙な色の変化が出るため、一つ一つの作品が個性的で、芸術性の高いブランド陶器として評価されています。

💡 還元焼成の特徴

- 青磁の青緑色:鉄分が還元されて澄んだ青色に発色

- 辰砂の赤色:銅が還元されて鮮やかな赤色を実現

- 白磁の青白色:微量の鉄分が青白い透明感を生み出す

- 深みのある質感:渋く落ち着いた高級感のある仕上がり

酸化焼成による陶器の色と質感の特徴

酸化焼成で焼かれた陶器は、クリアで明るい色合いが特徴です。十分な酸素がある状態で焼成されるため、釉薬や素地の中の金属成分が酸素と結合(酸化)し、それによって特定の発色が生まれます。

銅を含む釉薬を酸化焼成すると、織部焼に見られる鮮やかな緑色になります。これは銅が酸化して酸化銅(青さびの色)になるためです。桃山時代から続く織部焼の緑色は、酸化焼成によって生まれる代表的な色として知られています。また、鉄釉を酸化焼成すると黄色や赤茶色、褐色系の色合いになり、黄瀬戸などの温かみのある作品が完成します。

酸化焼成の作品は色合いがキリッとして平面的で、鮮やかな発色が得られます。電気窯で焼成できるため安定した品質が保たれ、再現性が高いことも特徴です。色がより白く仕上がるため、転写やペイントを施すブランド食器にも適しています。

ただし、還元焼成と比較すると、変化に富んだ釉薬の表情や渋みは出にくく、やや単調な印象になることもあります。陶芸家の中には「酸化焼成の作品は高級感が劣る」という評価もありますが、明るく清潔感のある仕上がりを求める場合には最適な焼成方法です。

🎨 酸化焼成の特徴

- 織部の緑色:銅が酸化して鮮やかな緑に発色

- 黄瀬戸の黄色:鉄分が酸化して温かみのある黄色に

- 明るく鮮明な色:クリアで平面的な発色が特徴

- 安定した品質:電気窯で再現性の高い焼成が可能

還元焼成と酸化焼成における窯と温度管理のコツ

焼成方法によって使用する窯の種類や温度管理の技術が大きく異なります。酸化焼成は電気窯が中心で、家庭用100Vコンセントから200V電源まで様々なサイズがあります。プログラムされた温度管理により、初心者でも安定した焼成が可能です。電気窯は基本的に酸化焼成専用ですが、バーナーを使用することで還元焼成も可能なタイプがあります。

還元焼成にはガス窯や灯油窯、薪窯が使われます。ガス窯はプロパンガスまたは都市ガスを使用し、自然燃焼式と強制燃焼式があります。還元焼成では、窯内の酸素量を調整する高度な技術が必要です。一般的には950℃付近まで酸化焼成で焼き、その後還元焼成に切り替えます。この段階では弱めの還元を維持し、釉薬に炭素が沈着しないよう注意します。

1050℃を超えると強還元が可能になり、窯内に一酸化炭素、水素ガス、遊離炭素が発生して還元雰囲気が形成されます。1150℃から1250℃の間が還元焼成の効果が最も高い温度帯です。最高温度に達した後は酸化状態に戻し、釉薬中に残った炭素を燃やして色を整えます。

ガス窯は比較的煙が少なく、住宅地でも使用されることがありますが、還元焼成時は多少の煙が出るため、設置場所の環境を考慮する必要があります。温度管理と酸素量の調整が作品の出来を左右するため、ブランド陶器を生産する窯元では熟練の職人が丁寧に管理しています。

還元焼成と酸化焼成で変わる釉薬の発色メカニズム

釉薬の発色は、含まれる金属酸化物と焼成時の酸素量によって決まります。釉薬の主な着色成分には、鉄、銅、コバルト、マンガンなどの金属が使われ、これらが酸化または還元されることで異なる色が生まれる仕組みです。

鉄を含む釉薬の場合、酸化焼成では酸化第二鉄(Fe₂O₃)となり、赤茶色や黄褐色に発色します。一方、還元焼成では酸化第一鉄(FeO)となり、灰青色や青緑色の青磁が生まれます。鉄分の含有量が1~3%程度の微量でも、還元焼成により美しい青磁色を実現できます。釉薬の厚みによっても色の濃さが変化し、厚い釉薬は澄んだ濃い色に、薄い釉薬は淡くくすんだ色になります。

銅を含む釉薬では、さらに劇的な色の変化が起こります。織部釉を酸化焼成すると緑色になりますが、同じ釉薬を還元焼成すると鮮やかな赤色の辰砂に変化します。この変化は桃山時代から陶芸家たちを魅了し続けています。また、黄瀬戸は酸化焼成で黄色、還元焼成で青色(青磁)に変化する性質があります。

釉薬に含まれる鉄以外の成分も発色に影響します。長石釉に珪酸などの酸性成分が多いと青みが強くなり、石灰などの塩基性成分が多いとオリーブのような深緑になります。このような微妙な成分の違いが、有田焼、瀬戸焼、美濃焼など各産地のブランド陶器の個性を生み出しています。

📊 主な金属成分の発色表

| 金属成分 | 酸化焼成 | 還元焼成 |

|---|---|---|

| 銅 | 緑色(織部) | 赤色(辰砂) |

| 鉄 | 黄褐色・赤茶色 | 青緑色(青磁) |

| コバルト | 青色(呉須) | より深い青色 |

還元焼成ブランド陶器の選び方と手入れの独自視点

ブランド陶器を選ぶ際、還元焼成と酸化焼成の違いを理解することで、用途や好みに合った作品を選べます。還元焼成の作品は、青磁や辰砂など深みのある色合いが特徴で、格式の高い茶席や贈答品として人気があります。有田焼の真右エ門窯、備前焼、信楽焼の一部など、伝統的なブランド陶器の多くが還元焼成で作られています。

還元焼成の器は、使い込むほどに味わいが増す特性があります。青磁は透明感のある美しさが長く保たれ、辰砂は深い赤色が食卓を華やかに演出します。ただし、還元焼成の作品は釉薬の表面に微細な気泡や結晶があり、これが光を乱反射させて独特の深みを生み出しています。

酸化焼成の作品は、鮮やかで明るい色合いが特徴で、日常使いに適しています。織部の緑や黄瀬戸の黄色は、食卓を明るく彩ります。電気窯で焼成されるため品質が安定しており、同じデザインのシリーズを揃えやすいメリットがあります。転写技術を使った洋食器の多くも酸化焼成で作られています。

手入れに関しては、どちらの焼成方法でも基本的な扱いは同じですが、還元焼成の器は表面の微細な構造により、酸化焼成の器よりも使い込むことで風合いが変化しやすい特徴があります。初回使用前には十分に水に浸し、使用後は早めに洗浄することで長く美しさを保てます。

🏺 選び方のポイント

- 格式重視:還元焼成の青磁や辰砂で高級感を演出

- 日常使い:酸化焼成の織部や黄瀬戸で明るい食卓に

- コレクション:還元焼成は一点物の個性が楽しめる

- セット購入:酸化焼成は品質が安定しシリーズで揃えやすい

還元焼成と酸化焼成は、単なる技術的な違いを超えて、陶器の芸術性と実用性を決定する重要な要素です。ブランド陶器を選ぶ際は、焼成方法による色合いや質感の違いを理解することで、より深く作品の魅力を楽しめるでしょう。