光軸と車検ハイビームの検査基準

光軸検査基準の変更内容とハイビーム検査の廃止

2015年9月に車検の光軸検査基準がハイビームからロービームへと変更されましたが、2024年8月からはさらに厳格化が進んでいます。従来の基準では、ロービームで基準を満たさない場合でもハイビームで再検査を受けられ、ハイビームで基準を満たせば車検に合格できました。しかし新基準では、初回検査からロービームのみでの測定となり、ハイビームでの代替検査が廃止される地域が増えています。

参考)車検時のヘッドライトの検査項目とは?新基準の変更内容や対処法

この変更により、これまでハイビーム検査で合格していた車両の約4割が何らかの対処を必要とする可能性があります。北海道・東北・北陸信越・中国地方では既にロービーム検査のみへ移行しており、その他の地域も順次新基準へ移行中です。延期対象地域では再検査時に限りハイビーム計測が可能ですが、これも暫定措置に過ぎません。

参考)2026年8月〜車検・ヘッドライト検査方法が変更|約4割のお…

光軸のエルボー点とカットオフラインの測定方法

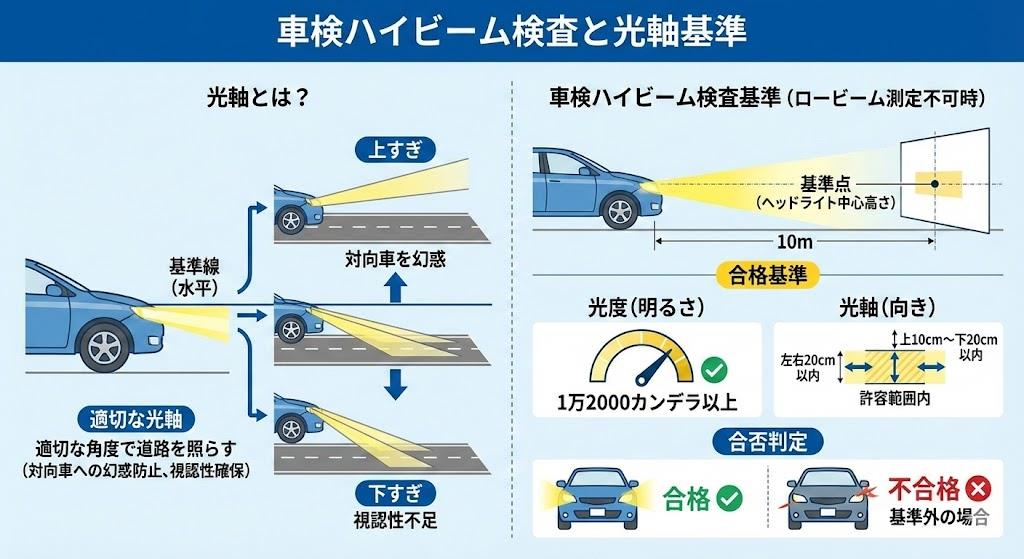

車検でチェックされる光軸の基準は、「カットオフライン」と呼ばれる光を遮る左上がりのラインと、その起点となる「エルボー点」の位置です。前方10m地点を照らしたとき、このエルボー点が規定の高さと位置にあるかが厳しくチェックされます。

参考)光軸のズレは車検不合格となることも?合格基準や調整のやり方・…

具体的な基準として、ロービームの中心が地面から1m以下の高さにある場合、上下は中心を通る水平線より2cm下から15cm下、左右はそれぞれ27cmの枠内にエルボー点があれば合格です。中心が1m以上の高さにある場合は、上下がそれぞれ7cm下から20cm下に変わります。エルボー点の位置がずれると、正確なカットオフラインが出ず、対向車への眩惑や夜間視認性の低下といった走行時の悪影響から事故を誘発する危険性があります。

参考)車検のヘッドライト検査項目とは?通過基準や不合格になる要因な…

ハイビームとロービームの光軸基準の違い

ハイビームとロービームでは、道路運送車両法で定められた照射距離が異なります。ハイビームは100メートル先の障害物を確認できる性能が必要とされ、ロービームは40メートル先の障害物を照らす能力が求められています。

参考)車検の光軸検査に通るには?検査基準と調整方法|中古車の【ネク…

旧基準のハイビーム検査では、照らす方向が合ってさえいれば合格していました。測定方法は、車を1メートル付近に停車させて一番明るい部分に印をつけ、次に10メートル付近まで移動させて再び印をつけ、2つの印のずれ具合で判定していました。しかし現在のロービーム検査では、エルボー点が規定の位置にあることが必須で、より厳密な基準が適用されています。

参考)光軸で車検に通らない!原因と正しい調整方法は? - みんなの…

この変更の背景には、実際の走行でハイビームを使用する機会が減少したことと、ロービーム用の測定器が自動車検査場に広まってきたことがあります。新基準で設計された車両の普及率が9割に達したことも、基準変更の大きな理由となっています。

参考)ロービームで行う車検に通るには?ヘッドライトの検査基準と注意…

光軸調整が必要になるケースと原因

光軸は日常の使用でずれることが少なくありません。主な原因として、走行中の振動や衝撃、バルブ交換時の作業、社外品ヘッドライトの取り付けなどが挙げられます。特に段差の多い道路や凹凸のある路面を頻繁に走行する車両では、わずかな振動の積み重ねで光軸がずれやすくなります。

純正品と異なる形状や発光特性を持つバルブへの交換も、リフレクタとの相性が悪くなり、光軸のずれや光量不足を引き起こす原因となります。LEDヘッドライトやHIDバルブなどの社外品を取り付けた場合、バルブ交換後に必ず光軸調整を行う必要があります。また、オートレベライザーの不具合が原因で光軸がずれ、車検に通らないケースも報告されています。

参考)https://sealight-led.jp/pages/adjustbeampattern

光軸調整を自分で行う方法と注意点

専門のレンチや長めのドライバーがあれば、バルブ交換時に自分で光軸調整を行うことも可能です。まず車体を水平な場所に停車させ、エンジンを切ります。ヘッドライトを点灯し、レベライザーの数値を0に設定します。

参考)https://suparee.jp/blogs/news/%E5%85%89%E8%BB%B8%E8%AA%BF%E6%95%B4%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A7

次に車を壁から2〜3メートル離れた位置に移動させ、ロービームを点灯させます。壁に映ったカットオフラインをテープでマーキングします。ヘッドライトユニット裏側にある調整ネジを使って、上下方向と左右方向を少しずつ調整していきます。ネジは一気に回すと光軸が大きくずれるため、必ず少しずつ回すことが重要です。

参考)光軸調整の調整方法は?カットオフラインがズレる理由や検査の基…

調整後は再度確認し、必要に応じて微調整を行います。車種によっては運転席にあるレベライザーを回して調整できる場合もありますが、平成18年以前の車両ではヘッドライト近くの調整用ネジで上下左右を調整する必要があります。自分で調整しても車検に通らない場合は、結局整備工場に持ち込むことになるため、最初からプロに依頼するのも賢明な選択です。

参考)車検で必要な光軸調整って?ディーラーやカー用品店で対応を比較…

業者に依頼する光軸調整の費用相場と選び方

業者に光軸調整を依頼した場合の費用相場は、ディーラーで2,000〜5,000円、カー用品店で2,000〜3,000円程度です。オートバックスでは片側1,100円から対応しており、整備保証付きで安心です。イエローハットなどの大手カー用品店でも2,000〜3,000円が相場となっていますが、社外品で調整に手間がかかる場合は少し高額になることがあります。

陸運局近くのテストセンターを利用すれば、1,000円程度で光軸調整を含む予備検査を受けられる場合もあります。車検に対応しているガソリンスタンドでも光軸調整サービスを提供している店舗があり、比較的安価に調整できます。コバック車検のように、基本料金に光軸調整費用(他社請求3,300円相当)が含まれているサービスもあります。

参考)車のヘッドライトの高さ(光軸)は自分で調整できる!車検基準と…

業者選びでは、料金だけでなく、ロービーム検査に対応した専用測定器を保有しているかも重要なポイントです。検査場によってはロービーム用の検査機器を所有しておらず、ハイビーム検査を行っているところもあるため、事前に確認することをおすすめします。

光量不足を解消するヘッドライトメンテナンス方法

光軸が正しくても光量不足で車検に通らないケースがあります。主な原因は、ヘッドライトレンズの黄ばみや曇り、内部リフレクターの劣化、バッテリー電圧の低下などです。樹脂製レンズは紫外線や大気中の化学物質の影響で劣化し、黄ばみや曇りが発生します。これらは光を遮り、十分な光量が得られなくなる原因となります。

参考)車検ヘッドライト新基準対策:光量不足解消法とリペアのすすめ …

レンズの黄ばみや曇りは、専門的なヘッドライトリペアで除去することが可能です。プロの技術を使用した研磨やコーティングにより、レンズの透明度を回復し、光量を改善できます。自分で対処する場合は、ヘッドライト表面の汚れを濡らしたタオルで拭き取り、耐水ペーパーで磨く方法もありますが、作業には慣れが必要です。

参考)車のヘッドライトが光量不足になる原因は3つ!対策する方法も徹…

内部リフレクターの劣化に対する最も確実な解決方法は、ヘッドライトの交換です。部分的な修理は困難であり、光量を十分に回復させるには新品との交換が必要になります。バッテリーテスターを使用してバッテリー電圧を確認し、電圧が低下している場合はバッテリー交換も検討しましょう。

車検の光軸検査に通るには?検査基準と調整方法 - ネクステージ

※光軸検査の基準と調整方法について詳しく解説されています

車検時のヘッドライトの検査項目とは?新基準の変更内容や不適合事例を解説 - カーセブン

※2024年8月以降の新基準変更について詳細情報が記載されています

光軸のズレは車検不合格となることも?合格基準や調整方法を解説 - カーコンビニ倶楽部

※エルボー点とカットオフラインの測定方法、費用相場が分かりやすく説明されています