釉薬種類と基本分類

釉薬種類の質感による4つの基本分類

釉薬は表面の質感によって大きく4種類に分類されます。最も基本的な透明釉は、その名の通り透明で素地が透けて見え、つるつるとした光沢のある質感が特徴です。日本陶料社の3号釉が代表的で、石灰釉や白釉とも呼ばれ、多くの食器や装飾品に使用されています。

参考)Twitter

マット釉は光沢のない艶消し状態の釉薬で、落ち着いたシックでモダンな印象を与えます。釉薬の成分が完全に溶けきらず、表面に微細な結晶が残ることで独特の質感が生まれます。現代的なデザインの食器やインテリア用品に多く採用されていますが、食器として使う場合は汚れが取れにくく変色しやすいため注意が必要です。

参考)【陶芸入門】釉薬の作り方~特徴や種類、選び方のポイント

乳濁釉は白濁した見た目が特徴で、素地を完全に覆い隠し柔らかい白や淡い色調を実現します。非晶質のガラス層が複数の層に分かれる「分相」という現象により、光が屈折・乱反射して白濁して見えるのが特徴です。藁灰釉が代表的で、斑唐津、白萩釉、海鼠釉などの伝統的な陶器に使われてきた歴史があります。

参考)乳濁釉

結晶釉は焼成中に釉薬の中で結晶が生成される特殊な釉薬で、結晶が作り出す独特の模様が美しく、芸術作品や高級陶器で見られます。亜鉛結晶釉薬である青雲楽や青結晶などが代表的で、焼成後にゆっくりと温度を冷ますことで見事な結晶が広がります。

参考)釉薬の基礎知識 - 釉薬コンサルタント岸本晃

釉薬種類の成分による伝統的な分類

釉薬は使用する原料によっても分類され、それぞれ異なる焼成温度と発色特性を持ちます。灰釉は草木の灰を主原料とし、長石や珪石を配合したもので、日本では平安時代に猿投窯で開発された最も歴史ある釉薬です。イス灰類、土灰類、藁灰類の3つに大きく分類でき、1250℃以上で溶ける高火度釉で、乳白色から透明な光沢を持つ釉調となります。

参考)釉薬とは?陶磁器の魅力を引き出す釉薬の種類と特徴

長石釉は長石を主原料とし、土灰や藁灰を混ぜて使用します。1100℃以上で溶ける高火度釉で、柔らかな乳白色や表面に現れる貫入(ひびの模様)が特徴的です。鉛釉は酸化鉛を原料とし、800℃という低温で溶ける低火度釉で、色絵や上絵の絵の具としても用いられ、発色が鮮やかなのが特徴です。

参考)鑑賞の手引

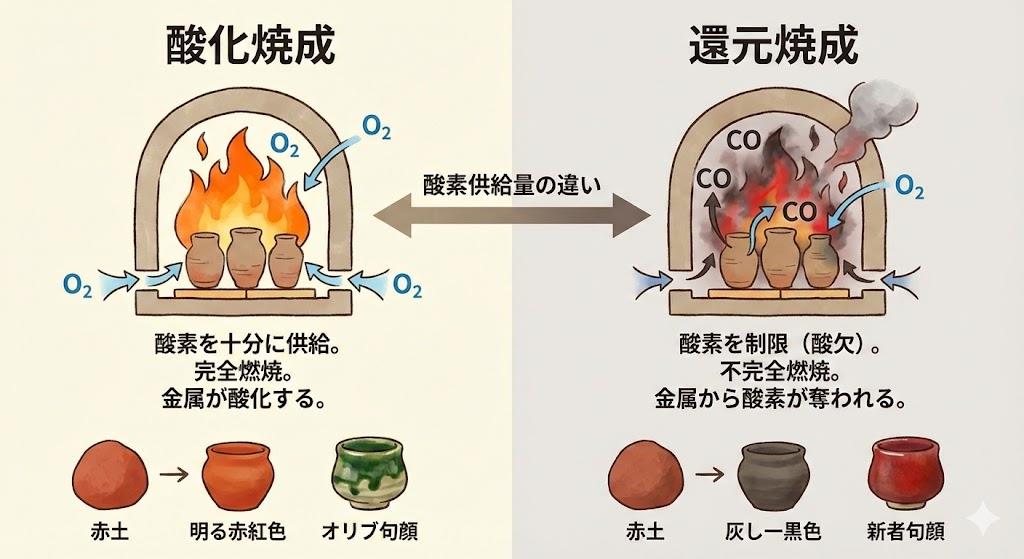

鉄釉は鉄を原料とし、その含有率と焼成方法によって色合いが大きく変わります。鉄分が微量だと黄釉や青磁釉に、10%前後だと黒釉や柿釉、天目釉などになります。銅釉は銅を原料とし、媒熔剤の種類と焼成方法によって緑(青緑釉)、青(青釉)、赤(紅釉)の各色に発色します。織部釉や辰砂釉、均窯釉、釉裏紅などが代表的です。

参考)https://www.aichi-inst.jp/seto/research/report/09-p056-sy01.pdf

愛知県瀬戸窯業試験場の釉薬データベースによると、釉薬は鉄釉、銅釉、基礎釉、結晶釉、色釉、その他釉薬などに体系的に分類されており、それぞれが15万点以上のテストピースとして記録されています。

愛知県産業技術センター瀬戸窯業試験場の釉薬データベース拡充報告書(釉薬の体系的な分類と種類別リストを確認できる専門資料)

釉薬種類における伝統的な名品の特徴

日本と中国の伝統的な釉薬には、それぞれ独特の美しさと歴史があります。青磁釉は植物灰などの灰釉をベースに酸化第二鉄を含み、還元焼成することで微量の鉄が青色から緑色に発色する釉薬です。青みのある青磁釉は透明感があり、やや厚掛けすることで美しい発色が得られます。時代や窯によってその色は大きく変化し、中国の龍泉窯や郊壇官窯の青磁が特に有名です。

参考)釉薬(ゆうやく)とは|種類や特徴を写真で解説

天目釉は黒色系の鉄釉の代表で、中国の建窯で作られた天目茶碗が有名です。鉄分を多く含む釉薬を高温で焼成することで、深い黒色や独特の光沢が生まれます。織部釉は銅を含む緑色の釉薬で、1ミリの厚さで掛けると緑色に、2ミリの厚さで掛けると水色に発色するという特徴があります。この性質を応用して濃淡をつけて釉薬を掛けることで、水色と緑色のコントラストを楽しめます。

参考)http://www.gakurin.gr.jp/uwagusuri.html

辰砂釉は銅釉の一種で、還元焼成により美しい紅色に発色する釉薬です。均窯釉や釉裏紅も同じ銅釉の仲間で、焼成条件により様々な色調が生まれます。黄瀬戸釉は伝統的な釉薬で、織部と併用して使われることが多く、温かみのある黄色の発色が特徴です。

亀甲貫入釉はガラスの質感が楽しめる釉薬で、特に夏に人気が高く、2016年と17年のドイツの見本市で大好評を博しました。白、ヒワ、さくら、ばら、レモン、藤、青紫、水色、トルコ、深緑、グリーンの11種類があり、ヒワ(黄緑)とさくらが最も人気があります。収縮率10%程度の粘土に二重に分厚く掛けることで、亀の甲羅のような二重貫入が浮き上がるように出てきます。

釉薬種類の選び方と作品への応用

釉薬を選ぶ際は、まず色を決め、次に光沢かマットかを選び、それから釉薬の特徴を考慮していくとスムーズに決められます。自分の技量と作りたい作品、そして使用する陶芸窯の性能に応じて釉薬を選ぶことが重要です。色見本を見る際は、自分の作品に使われているのと同じ粘土の発色を確認し、焼成方法(酸化焼成・還元焼成)を必ず確認してください。

参考)[陶芸の専門店]陶芸.com 制作工程から探す-釉薬を掛ける…

複数の釉薬を重ねることで、釉薬の可能性は大きく広がります。ただし釉薬は絵の具と異なり焼成による制限があるため、イメージ通りに仕上げるやり方が見つかるとは限りません。それでも色々挑戦することで、思いもよらず良い表情が得られることもあります。釉薬掛けの際は、作品の底面と底際(底から1センチ程度上まで)には釉薬をつけないことが基本です。焼成中に釉薬が溶けて流れるため、底部に釉薬がついていると窯の棚板に作品がくっついてしまいます。

参考)https://www.sinyokohama.co.jp/tougeinogimon/gimon02_yuugakeiji.htm

下絵付けには呉須(ごす)という藍色の絵具が使われ、素焼きした素地に絵を描いた後、透明釉を掛けて本焼きします。釉薬の下に絵があるため「下絵」とも呼ばれます。一方、上絵付けは釉薬をかけ本焼きした後の素地、つまり釉薬の上から絵模様を描く技法です。上絵具には和絵具と洋絵具があり、その数は60種類にも及びます。

参考)http://www.monozukuri.org/techno/technote030.pdf

深海画材店による釉薬の意味と魅力の徹底解説(釉薬の基礎知識と4つの代表的な種類の詳細)

釉薬種類による器の手入れと保管方法

釉薬の種類によって器の手入れ方法や注意点が異なります。マット釉を使用した器は表面に細かい結晶が残っているため、汚れが取れにくく変色しやすいという特徴があります。使用後はよく洗い、しっかりと乾燥させることが重要です。陶器は磁器に比べて吸水性があるため、使用前にお米のとぎ汁で煮沸することで素地の粒子間の隙間や釉薬の貫入(釉薬に生ずるヒビ)にデンプン質が入り込み、汚れやにおいの付着を防ぐことができます。

参考)やきもの

保管する際は、よく乾燥させることが最も重要です。水分が残っているとにおいやカビの原因になることがあります。特に高台が無釉のものは、高台を上にして斜めに立て掛け、全体が空気に触れるようにして乾かします。乾ききらないうちに高台を下にしてしまうと、高台の中に湿気が溜まりカビが生える恐れがあります。

器と器を重ねて保管する場合は、薄い布や紙を挟むと傷や湿気が防げます。さらに長期間しまいっぱなしにするときは、布や紙で全体を包んで、湿度の低いところで保管すると良いでしょう。土鍋など一定の季節のみ使用するものは、保管する前に風通しのよい場所で天日干しにすると安心です。直射日光を避けて、風通しのよい場所に保管することが、釉薬の美しさを長く保つ秘訣です。

参考)器の扱い方と手入れ方法について|雨晴/AMAHARE

釉薬種類の科学的理解と調合の基礎

釉薬は数千年前に発見された技術で、素焼きの器を焼成中にふりかかった灰が溶けてガラス状になったことから始まったとされています。高温の中で土と灰が一緒になればガラスになるという原理に基づき、原料は土と灰、そして着色料として微量の金属や顔料を足したものが釉薬の基本です。釉薬中のアルミナとシリカの比率が1:7~11の時に綺麗な透明釉になります。

参考)https://blog.goo.ne.jp/meisogama-ita/e/2f689c66fc7beae2cc8ccc8de779a1e1

アルミナ成分を多くするとマット釉になり、シリカ成分を多くすると乳濁釉になります。さらにシリカ成分を増すと、乳濁釉はマット釉に変化します。マット釉には、釉の中に発生する微結晶による現象で作られるものと、結晶の元となる物質を添加して作る方法があります。

乳濁釉の場合、リン酸カルシウムを多く含む骨灰を添加すると分相による乳濁釉が得られます。例えば、透明釉である長石5:石灰石1:カオリン1:硅石3の調合に1割の骨灰を混ぜると白濁した乳濁釉が得られます。また、同じ透明釉に亜鉛華(酸化亜鉛)を2割加え、珪石を1~2割増やしても乳濁釉になります。天然灰に含まれるリン酸や珪酸(シリカ)が非晶質であるため、やわらかく温かみのある釉調が生まれますが、安定性に欠け再現性が低いという特徴もあります。

釉薬は各メーカーが独自に作っており、同じネーミングがついていても成分が異なるため、異なるメーカーの釉薬を混ぜて使うのは避けるべきです。焼成温度は釉薬の種類によって大きく異なり、鉛釉は800℃程度の低火度釉、長石釉は1100℃以上、灰釉は1250℃以上の高火度釉となっています。実際の焼成では、焼成状態や作品の条件、作業の仕方によって色味や質感の出方に幅があるため、テストピースでの確認が重要です。