酸化鉄と陶磁器の釉薬と焼成技法

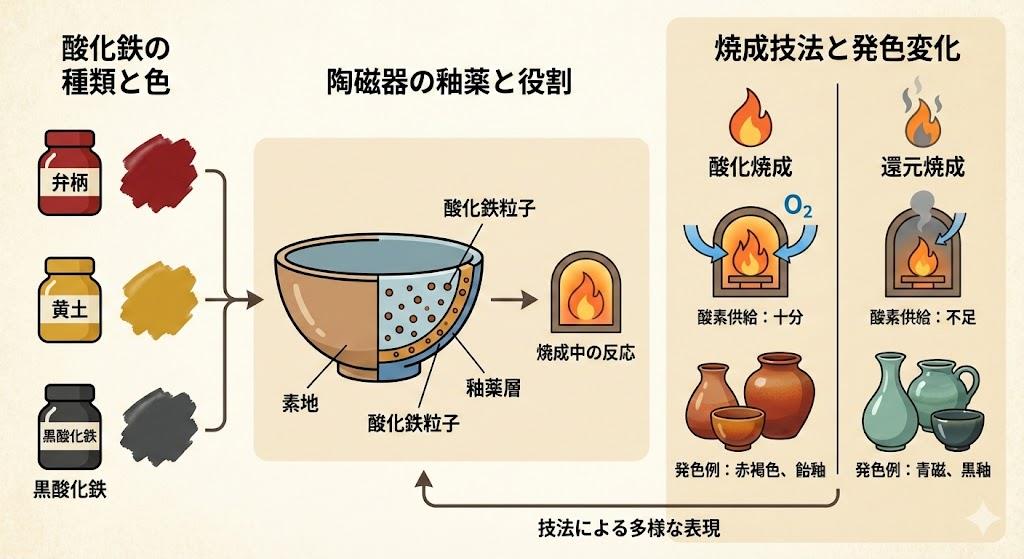

酸化鉄の種類と陶磁器釉薬における化学的特性

酸化鉄は陶磁器の世界において、最も基本的かつ重要な発色材料の一つです。その化学的特性を理解することは、陶芸家にとって必須の知識といえるでしょう。

酸化鉄には主に以下のような種類があります。

- 酸化鉄(II)(FeO):黒色の粉末で、ウスタイトとして知られています。単体では不安定で、空気中で徐々に酸化鉄(II,III)に変化します。

- 酸化鉄(III)(Fe₂O₃):赤褐色の粉末で、ヘマタイト(赤鉄鉱)として知られています。最も一般的な酸化鉄で、ベンガラの主成分です。

- 酸化鉄(II,III)(Fe₃O₄):黒色の粉末で、マグネタイト(磁鉄鉱)として知られています。

これらの酸化鉄は、釉薬中での含有量によって発色が大きく変わります。例えば、酸化鉄(III)を釉薬に加える場合。

- 1%程度:淡い黄色(黄釉など)

- 3~5%:黄色~褐色(飴釉、蕎麦釉など)

- 8~10%:黒褐色~黒色(黒釉、天目釉など)

- 12~15%:茶褐色(柿色)(柿釉など)

- 15%以上:茶・赤褐色(鉄砂釉など)

酸化鉄の化学的特性として特筆すべきは、その価数変化による発色の違いです。Fe²⁺イオンとFe³⁺イオンでは、電子配置が異なるため光の吸収特性が変わり、結果として異なる色を示します。この性質が、後述する酸化焼成と還元焼成による色の変化の基礎となっています。

酸化鉄を用いた陶磁器の歴史とベンガラの伝統

酸化鉄を用いた陶磁器の歴史は非常に古く、人類が最初に使った顔料の一つとして知られています。後期旧石器時代(約20,000年前)のフランスのラスコーやスペインのアルタミラの洞窟壁画にも酸化鉄が使用されていました。

日本においては、縄文時代(約9,000年前)の土器に赤色ベンガラが使われていたことが考古学的研究により明らかになっています。縄文人が世界で初めて彩色土器を作ったという事実は、日本の陶芸の歴史の深さを物語っています。

「ベンガラ」という名称は、17世紀の江戸時代にオランダの東インド会社がインドのベンガル地方産の天然酸化鉄鉱物を日本に持ち込んだことに由来します。日本では「弁柄」とも表記され、京都の町屋のベンガラ格子や有田焼柿右衛門の赤絵の赤色絵具として広く知られるようになりました。

ベンガラは広義では多様な酸化鉄やオキシ水酸化鉄の総称として使われることもありますが、狭義では赤色酸化鉄(ヘマタイト)を指します。その美しい色調と高い安定性から、陶磁器だけでなく、漆器、建築物、化粧品など多岐にわたる分野で利用されてきました。

日本の陶芸史において、酸化鉄を含む釉薬や顔料は、瀬戸黒や黒楽、柿釉など様々な伝統的な技法の基礎となっています。これらの技法は現代の陶芸家にも受け継がれ、新たな表現方法として発展し続けています。

酸化焼成と還元焼成による酸化鉄の発色変化のメカニズム

陶磁器の焼成方法には、酸化焼成と還元焼成という二つの主要な技法があります。これらの焼成条件によって、酸化鉄を含む釉薬の発色は劇的に変化します。

酸化焼成とは、燃料が完全燃焼するだけの十分な酸素がある状態で焼く方法です。この条件下では、酸化鉄(III)(Fe₂O₃)の形態が維持され、赤褐色から黄色の発色を示します。電気窯での焼成は基本的に酸化焼成になります。

還元焼成とは、酸素が不足した状態で燃焼が進行する焼き方です。窯内に一酸化炭素(CO)が発生し、これが酸化鉄と反応して酸素を奪います。この過程で、Fe³⁺イオンがFe²⁺イオンに還元され、発色が変化します。

同じ釉薬でも焼成条件によって色が激変する例。

- 2%程度の酸化鉄を含む釉薬:酸化焼成では黄色(黄瀬戸釉)、還元焼成では青色(青磁釉)になります。

- 織部の緑釉:酸化焼成では緑色、強い還元焼成では赤色に変化します。

- 陶器の素地:酸化焼成では赤茶色、還元焼成では灰色になります。

還元焼成のメカニズムを化学反応式で表すと。

Fe₂O₃ + CO → 2FeO + CO₂

この反応により生じたFeOが釉薬中のケイ酸塩と反応して複雑な化合物を形成し、青色や緑色などの発色をもたらします。

還元焼成の技術的側面として、ガス窯では煙突へ逃げる排ガス量をダンパーで絞ることで窯内の酸素量を制限します。しかし、完全に酸素を遮断すると温度が上がらないため、微妙な酸素供給量の調節が必要です。この繊細な調整が陶芸の醍醐味の一つとなっています。

鉄釉陶器の種類と酸化鉄含有量による色彩表現

鉄釉とは、酸化鉄を含む釉薬のことで、その含有量や焼成条件によって多様な色彩表現が可能になります。鉄釉陶器は、これらの釉薬を用いて作られた陶磁器の総称です。

鉄釉の主な種類と特徴:

- 黄釉(おうゆう)

- 酸化鉄含有量:約1%

- 色調:淡い黄色

- 代表例:黄瀬戸

- 飴釉(あめゆう)・蕎麦釉(そばゆう)

- 酸化鉄含有量:3~5%

- 色調:黄色~褐色

- 特徴:落ち着いた温かみのある色合い

- 黒釉・天目釉

- 酸化鉄含有量:8~10%

- 色調:黒褐色~黒色

- 代表例:瀬戸黒、黒楽

- 特徴:焼成後の急冷で鉄が黒く発色

- 柿釉

- 酸化鉄含有量:12~15%

- 色調:茶褐色(柿色)

- 特徴:渋みのある茶色が特徴的

- 鉄砂釉(てっしゃゆう)

- 酸化鉄含有量:15%以上

- 色調:茶・赤褐色

- 特徴:やや赤みを帯びた表面に黒い結晶が浮き出る

鉄釉の材料としては、様々な鉄化合物が使用されます。

- 黄土(おうど):黄色がかった土で、約5%の酸化鉄を含みます。

- 鬼板(おにいた):瀬戸や美濃地方で採れる鉄鉱物で、志野や織部に使われました。

- 黒浜(くろはま):花崗岩が風化した後に残った砂鉄で、黒褐色の色調です。

- ベンガラ:酸化鉄を主成分とする顔料で、赤色の発色に使われます。

- 水打ち(みずうち):水酸化鉄を含む黄色の粘土で、鉄分を含んだ水が沈殿したものです。

鉄釉陶器の代表的な作家として、石黒宗麿(1893-1968)が挙げられます。彼は中国宋代の曜変天目に感銘を受け、鉄釉の研究に生涯を捧げました。1955年には「鉄釉陶器」の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されています。

酸化鉄と陶磁器における現代的応用と実験的技法

現代の陶芸界では、伝統的な酸化鉄の使用法を基盤としながらも、新たな実験的技法や応用が進んでいます。科学技術の発展により、酸化鉄の特性をより精密に制御することが可能になり、従来では実現できなかった表現方法が生まれています。

ナノテクノロジーを活用した新しい酸化鉄顔料

近年、ナノサイズの酸化鉄粒子を用いた顔料開発が進んでいます。粒子サイズを微細に制御することで、光の散乱特性が変化し、より鮮やかな発色や特殊な光沢効果を得ることができます。例えば、伝統的なベンガラを現代科学で解析し、より安定した発色を実現する「新ベンガラ」の研究が行われています。

バイオジェニック酸化鉄(生物由来酸化鉄)の活用

微生物の働きによって生成される酸化鉄(バイオジェニック酸化鉄)を陶磁器に応用する研究も進んでいます。これらは自然界の鉄バクテリアなどが作り出す酸化鉄で、独特の形態と純度を持ち、従来の鉱物由来の酸化鉄とは異なる発色特性を示します。

電気窯での還元焼成技術

従来、還元焼成はガス窯や薪窯で行われるものでしたが、現代では電気窯にプロパンガスバーナーを取り付けて炎を引き込む方法など、電気窯でも還元雰囲気を作り出す技術が開発されています。これにより、スタジオ陶芸家でも比較的容易に還元焼成の効果を得ることができるようになりました。

釉薬の層構造を利用した表現

異なる酸化鉄含有量の釉薬を重ね掛けすることで、複雑な色彩効果を生み出す技法も発展しています。例えば、高濃度の鉄釉の上に低濃度の透明釉をかけることで、深みのある色合いを表現できます。

デジタル技術との融合

3Dプリンティング技術を用いて、酸化鉄を含む釉薬の塗布パターンを精密に制御する試みも始まっています。これにより、従来の手法では難しかった複雑なグラデーションや模様を実現することが可能になっています。

環境に配慮した酸化鉄の製造と使用

持続可能な陶芸実践の一環として、環境負荷の少ない方法で酸化鉄を抽出・製造する取り組みも進んでいます。例えば、産業廃水から回収した鉄分を陶芸用顔料として再利用する方法などが研究されています。

これらの現代的応用と実験的技法は、伝統的な陶芸の知識と現代科学の融合から生まれたものです。陶芸家たちは常に新しい表現方法を模索し、酸化鉄という古くからある素材の可能性を広げ続けています。

酸化鉄を用いた陶磁器の魅力は、その奥深い歴史と科学的な複雑さにあります。伝統技法を尊重しながらも、新たな可能性に挑戦する現代陶芸の姿勢は、この古くて新しい素材の未来を切り開いています。