珪酸塩鉱物の一覧と分類

珪酸塩鉱物は、地球の地殻を構成する最も重要な鉱物群であり、地殻の約95%を占めています。これらの鉱物は、ケイ素(Si)と酸素(O)を主成分とし、1個の珪素を4個の酸素が正四面体形に囲む陰イオンSiO4を基本構造としています。この基本構造であるSiO4四面体の重合様式によって、珪酸塩鉱物は6つの主要なグループに分類されます。

参考)301 Moved Permanently

珪酸塩鉱物の分類は、SiO4四面体同士の結合方式の違いに基づいており、ネソ珪酸塩、ソロ珪酸塩、シクロ(サイクロ)珪酸塩、イノ珪酸塩、フィロ珪酸塩、テクト珪酸塩の6種類に大別されます。それぞれの分類は、四面体が共有する酸素の数によって決まり、これが鉱物の物理的性質や結晶構造に大きな影響を与えています。現在、珪酸塩鉱物は1000種類以上が知られており、全鉱物種の30%以上を占めるほど多様性に富んでいます。

参考)珪酸塩鉱物

珪酸塩鉱物のネソ珪酸塩グループ

ネソ珪酸塩鉱物は、独立したSiO4四面体が島状に配列している最も基本的な構造を持つ珪酸塩鉱物です。この構造では、四面体同士は直接結合せず、Ca2+、Mg2+、Fe2+などの陽イオンによって結びつけられています。化学式では[SiO4]4-と表され、オルト珪酸塩鉱物とも呼ばれます。

参考)珪酸塩鉱物(ケイサンエンコウブツ)とは? 意味や使い方 - …

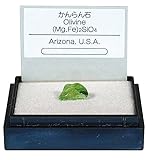

代表的な鉱物としては、かんらん石グループ(フォルステライト、ファヤライト)、ざくろ石グループ(パイロープ、アルマンディン、グロッシュラー、アンドラダイト、ウバロバイト)、ジルコン、トパーズ、紅柱石、藍晶石、珪線石などがあります。かんらん石の化学式は(Mg,Fe)2SiO4で、マグネシウムの割合が多い苦土かんらん石Mg2SiO4と、鉄が多い鉄かんらん石Fe2SiO4の固溶体として存在します。

参考)https://earthresources.sakura.ne.jp/er/Class/CJ_KN_KL1K.html

ざくろ石グループには多様な種類があり、パイロープ(苦礬ざくろ石)Mg3Al2(SiO4)3、アルマンディン(鉄礬ざくろ石)Fe3Al2(SiO4)3、グロッシュラー(灰礬ざくろ石)Ca3Al2(SiO4)3などが含まれ、それぞれ異なる金属イオンを含んでいます。ジルコンはZrSiO4の化学式を持ち、正方晶系に属する鉱物で、宝石としても価値が高い結晶を形成します。

珪酸塩鉱物のソロ珪酸塩とシクロ珪酸塩

ソロ珪酸塩鉱物は、2個以上のSiO4四面体が1つの頂点を共有し、珪酸基[Si2O7]6-を持っているもので、四面体が連結して群構造(ギリシャ語sorosは「積み重ね」の意)を形作っています。代表的な鉱物には緑簾石グループがあり、緑簾石Ca2(Al,Fe)3(Si2O7)(SiO4)O(OH)やクリノゾイサイト(灰簾石)Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)O(OH)などが含まれます。

シクロ珪酸塩鉱物は、SiO4四面体が2個の酸素原子を互いに共有して環状に結合した構造を持ち、環状珪酸塩鉱物とも呼ばれます。代表的な環状構造として、3個のSi3O96-、4個のSi4O128-、6個のSi6O1812-などがあります。このグループの代表的鉱物には、緑柱石(ベリル)や電気石(トルマリン)があります。

参考)東北大学総合学術博物館-鉱物-

緑柱石Be3Al2(Si6O18)は六員環構造を持ち、含まれる微量元素によってエメラルド(緑色、クロムやバナジウムによる)、アクアマリン(青色、鉄による)、モルガナイト(ピンク色、マンガンによる)などの宝石変種が存在します。電気石も複雑な化学組成を持つ環状珪酸塩鉱物で、色の多様性で知られています。

参考)http://gkiseki.web.fc2.com/book/ch01.html

珪酸塩鉱物のイノ珪酸塩の特徴

イノ珪酸塩鉱物は、SiO4四面体が2個の酸素を共有して無限に連なり、一次元の長い鎖状構造を形成した鉱物です。この構造は単鎖型と複鎖型(帯状)に分けられ、単鎖型は[Si2O6]4-、複鎖型は[Si4O11]6-などの化学式で表されます。鎖と鎖の間にはCa2+、Mg2+、Fe2+、Al3+などの陽イオンが入り、鎖を互いに結びつけています。

参考)http://kuiperbelt.la.coocan.jp/mineral/silicate/si.html

単鎖型の代表的鉱物には輝石グループがあり、透輝石(ディオプサイド)Ca(Mg,Fe)Si2O6、エンスタタイトMgSiO3、エジリン輝石(錐輝石)NaFe3+Si2O6などが含まれます。複鎖型の代表には角閃石グループがあり、緑閃石(アクチノライト)Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2や角閃石Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2などが知られています。

参考)Inosilicates

輝石と角閃石は火成岩や変成岩の主要構成鉱物であり、有色鉱物として分類されます。鎖状構造のため、これらの鉱物は繊維状や柱状の結晶形態を示し、特定の方向に平行な劈開が発達する傾向があります。軟玉(ネフライト)は緑閃石の繊維状集合体で、靭性が高く宝石としても珍重されます。

珪酸塩鉱物のフィロ珪酸塩の構造

フィロ珪酸塩鉱物は、SiO4四面体が3個の頂点を互いに共有して無限に連なり、二次元的な平らな層状構造を作っている鉱物です。化学式は[Si2O5]で表され、層状珪酸塩鉱物またはフィロ珪酸塩(ギリシャ語phyllonは「葉」の意)と呼ばれます。この層状構造のため、平面的なへき開が非常に完全に発達するのが特徴です。

代表的な鉱物には雲母グループ(白雲母、黒雲母、金雲母)、緑泥石グループ、カオリナイト-蛇紋石グループ、滑石などがあります。雲母は六角板状の結晶をなし、薄くはがれやすく、弾性に富み、耐火性が強く、真珠光沢を持つ特徴があります。黒雲母K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2は鉄やマグネシウムを含む有色鉱物で、白雲母KAl2(AlSi3O10)(OH)2はアルミニウムを多く含む無色鉱物です。

参考)雑記帳 - 雲母

フィロ珪酸塩鉱物の層間には、K、Mg、Fe、Naなどの金属原子が挟まって層を結びつけ、層状に成長します。滑石Mg3Si4O10(OH)2は最も柔らかい鉱物の一つで、モース硬度1を示し、層間の結合が非常に弱いため容易にはがれます。粘土鉱物の多くもこのグループに属し、[四面体シート]と[八面体シート]が重なり合った構造を持っています。

参考)https://www.gsj.jp/Muse/QR/hyohon/Mineral/ind-keisan.htm

珪酸塩鉱物のテクト珪酸塩と用途

テクト珪酸塩鉱物は、SiO4四面体が4個の頂点をすべて共有して三次元的な網目構造を形成した鉱物で、網状珪酸塩鉱物またはフレームワーク珪酸塩とも呼ばれます。化学式では[SiO2]で表され、この構造では金属イオンを含みながら立体構造をとるため、四面体のケイ素の一部がアルミニウムに置き換わることが多くあります。

代表的な鉱物には石英、長石グループ(正長石、斜長石、微斜長石)、沸石(ゼオライト)グループ、霞石、方ソーダ石などがあります。石英SiO2は最も単純な化学組成を持ち、珪素と酸素のみからなる純粋なケイ酸鉱物です。長石グループは地殻の約60%を占める最も豊富な鉱物群で、正長石KAlSi3O8、灰長石CaAl2Si2O8、曹長石NaAlSi3O8などがあります。

参考)https://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/kobutsu-02.htm

沸石グループは多孔質構造を持ち、イオン交換能やガス吸着能に優れているため、水処理材、脱臭材、触媒担体、土壌改良剤などとして広く利用されています。代表的な沸石には、方沸石、灰沸石、輝沸石、モルデン沸石、ソーダ沸石、湯河原沸石などがあります。テクト珪酸塩鉱物は、その構造的安定性と豊富な存在量から、ガラス製造、陶磁器、セラミック製品、建材として人類の生活に不可欠な素材となっています。

参考)【ケイ酸塩鉱物とは?】鉱物の王様を博物館で学ぼう!|鉱物 博…

珪酸塩鉱物の産地と希少種の魅力

珪酸塩鉱物は世界中で産出されますが、地質環境によって特定の種類が形成されます。日本国内でも多様な珪酸塩鉱物が産出され、地質標本館では珪酸塩鉱物の美しい結晶標本が多数展示されています。特に注目すべき産地として、長野県の苗木地方はジルコンやトパーズの産地として知られ、湯河原では湯河原沸石という日本で発見された沸石が産出します。

希少な珪酸塩鉱物の中でも、グランディディエライトは特筆すべき存在です。マグネシウムとアルミニウム、ホウ酸を主成分とする珪酸塩鉱物で、マダガスカルが主産地ですが、現在は政府が「国の宝」として原石の国外持ち出しを厳しく規制しているため、極めて希少な宝石となっています。化学式は(Mg,Fe)2Al3(BO3)(SiO4)O2で、微量の鉄分が独特のブルーグリーンを生み出します。

参考)【超希少石】グランディディエライトとは?特徴から楽しみ方まで…

その他の希少珪酸塩鉱物として、星葉石(アストロフィライト)は含水カリウム鉄チタン珪酸塩で、放射状に広がる結晶が特徴的な鉱物です。タジキスタンのダライ・ピオズアルカリ岩体からは、2020年代に入っても新鉱物が発見されており、カリュジュナイト-(Ce)やルンドクヴィスタイト-(Ce)など複雑な珪酸塩構造を持つ希少鉱物が報告されています。火山性フマロール(噴気孔)からも特異な珪酸塩鉱物が産出することがあり、ロシアのトルバチク火山では通常とは異なる環境で形成されたネソ珪酸塩、シクロ珪酸塩、イノ珪酸塩が発見されています。

参考)https://melc-lilli.com/archives/category/%E7%8F%AA%E9%85%B8%E5%A1%A9%E9%89%B1%E7%89%A9

産業技術総合研究所 地質標本館の珪酸塩鉱物一覧では、日本で収蔵されている珪酸塩鉱物の標本画像と詳細情報が公開されており、珪酸塩鉱物の多様性を視覚的に理解できる貴重な資料となっています。