希土類元素一覧の基本

希土類元素とは何か

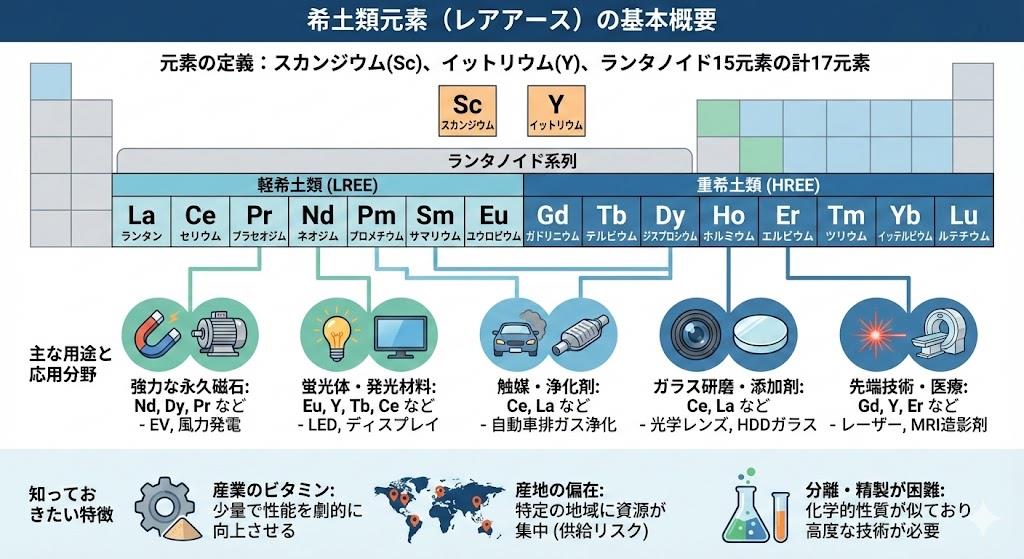

希土類元素は、スカンジウム(Sc、原子番号21)、イットリウム(Y、原子番号39)、そしてランタン(La、原子番号57)からルテチウム(Lu、原子番号71)までの15元素のランタノイドを合わせた計17元素の総称です。英語では「Rare Earth Elements」または「REE」と呼ばれ、日本語では「レアアース」とも呼称されます。

参考)希土類元素 - Wikipedia

この17元素は周期表の第III族に属し、アクチノイド系元素を除いた特殊なグループを形成しています。「レア(rare)」という名称から希少な元素と思われがちですが、実際には地球上に比較的豊富に存在しており、例えばセリウム(Ce)は銅よりも埋蔵量が多いとされています。レアと呼ばれる理由は、これらの元素が鉱石中に単体として産出されることがなく、複数の希土類元素が混在した状態で存在するため、採掘や抽出が困難であったことに由来します。

参考)希土類元素(レアアース)とは

希土類元素は現代社会において不可欠な材料となっており、スマートフォン、電気自動車、風力発電機、光ファイバー、レーザー、強力磁石など、幅広い産業分野で使用されています。特に4f電子に基づく物性を利用した発光材料や磁性体、またイオン半径や電荷といった化学的性質を利用した触媒や固体電解質などに応用されています。

参考)レアアースとは?EV・風力発電・電子機器を支える必須素材を解…

希土類元素一覧表と原子番号

希土類元素17種類を原子番号順に一覧で示すと以下のようになります。

| 原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 分類 |

|---|---|---|---|

| 21 | Sc | スカンジウム | 軽希土類 |

| 39 | Y | イットリウム | 重希土類 |

| 57 | La | ランタン | 軽希土類 |

| 58 | Ce | セリウム | 軽希土類 |

| 59 | Pr | プラセオジム | 軽希土類 |

| 60 | Nd | ネオジム | 軽希土類 |

| 61 | Pm | プロメチウム | 軽希土類 |

| 62 | Sm | サマリウム | 軽希土類 |

| 63 | Eu | ユウロピウム | 中希土類 |

| 64 | Gd | ガドリニウム | 中希土類 |

| 65 | Tb | テルビウム | 中希土類 |

| 66 | Dy | ジスプロシウム | 中希土類 |

| 67 | Ho | ホルミウム | 重希土類 |

| 68 | Er | エルビウム | 重希土類 |

| 69 | Tm | ツリウム | 重希土類 |

| 70 | Yb | イッテルビウム | 重希土類 |

| 71 | Lu | ルテチウム | 重希土類 |

ランタノイドに属する15元素は、原子番号57のランタンから71のルテチウムまで連続して並んでおり、周期表では本体の表の下に脚注のような形で配置されるのが一般的です。これらの元素はすべて3価のイオン化状態を取ることが特徴で、ユウロピウムは2価、セリウムは4価の安定な状態も持ちます。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10006540/

プロメチウム(Pm)は放射性元素であり、自然界には安定した形で存在しないため、地球上に豊富に含まれる他の16元素とは異なる性質を持ちます。イオン化エネルギーはすべて5.4~6.2eVの間にあり、外側電子配置が同じであるため、化合物の性質が互いによく似ているのが大きな特徴です。

希土類元素の軽希土と重希土の分類

希土類元素は原子量や化学的特徴から「軽希土類(LREE)」と「重希土類(HREE)」に大きく分けられます。この分類は産出量や用途、技術的重要性において異なる意味を持ちます。

一般的な分類では、ランタン(La)からネオジム(Nd)までを軽希土、サマリウム(Sm)からジスプロシウム(Dy)までを中希土、ホルミウム(Ho)からルテチウム(Lu)とイットリウム(Y)を重希土としています。ただし、ユウロピウム(Eu)を重希土に分類したり、ユウロピウムからテルビウム(Tb)を中希土と分類することもあるなど、分類基準は文献によって若干異なります。

参考)https://mric.jogmec.go.jp/public/report/2008-03/REE.pdf

軽希土と重希土の大きな違いは、イオン半径の差にあります。ランタノイドは原子番号が大きくなるにつれてイオン半径が単調に減少する現象が見られ、これを「ランタニド収縮」と呼びます。この性質により、化学的性質は酷似していながらも、ランタンからルテチウムまで少しずつ規則的に性質が変化していきます。

参考)MGL 高橋板井研究室

重希土類元素は軽希土類元素に比べて地球の地殻に低濃度で存在し、特に希少性が高いとされています。現在確認されている鉱床で最も重希土元素の割合が高いのは中国の贛州信丰鉱床や贛県龍南県鉱床で、重希土元素の割合は50%程度となっています。また、3価イオンの塩の溶解度やイオン交換分離過程の挙動においても違いが見られ、軽希土は水に不溶、中希土は水に難溶、重希土は水に可溶という特徴があります。

参考)対中関税戦争の代償となるレアアース1 ~中国の独占状態にある…

📊 鉱石による元素構成の違い

希土類元素は複数の元素が同一の鉱石中に含有され、モナザイト、バストネサイト、イオン吸着鉱などの鉱石の種類によって17元素の構成比が異なります。モナザイトとバストネサイトには軽希土が多く含まれるのに対し、イオン吸着鉱には重希土の比率が高い傾向があります。

参考)https://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2019/03/material_flow2018_REE.pdf

希土類元素の主な用途と磁石への応用

希土類元素は現代技術において極めて重要な役割を果たしており、特に磁石用途をはじめとする最先端分野で幅広く活用されています。各元素の特性に応じた多様な産業応用が展開されています。

参考)希土類元素とは?

🧲 磁石材料としての応用

超強力磁石の磁性体として、ネオジム磁石とネオジムボンド磁石にはネオジム(Nd)とジスプロシウム(Dy)が、サマリウムコバルト磁石にはサマリウム(Sm)が、プラセオジム磁石にはプラセオジム(Pr)が使用されます。これらの磁石は、モーター、バイブレータ、マイク、スピーカーなど日常的な機器から、電気自動車や風力発電機などの最先端技術まで、幅広い用途に不可欠です。高温での高い磁力を維持するために、重希土類であるジスプロシウムやテルビウムが添加剤として重要な役割を担っています。

参考)https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/pdf/K22041-1.pdf

💡 発光材料と光学用途

蛍光体や発光材料として、希土類元素は液晶ディスプレイ、LED照明、レーザー、光ファイバーなどに使用されます。ランタン(La)は光学レンズやニッケル水素電池の負極材、蛍光体に応用され、セリウム(Ce)はガラス研磨剤、排ガス触媒、蛍光体として使用されるほか、最近では固体酸化物燃料電池(SOFC)用としても注目されています。希土類元素が発光する理由は、内殻軌道に不対電子を持つことにあり、この不対電子の働きによって発光が起こったり磁気モーメントが生じたりします。

⚙️ 触媒と産業材料

セリウムは排ガス浄化用・還元触媒として自動車産業で重要な役割を果たし、プラセオジム(Pr)はセラミック顔料に使用されます。水素吸蔵合金、二次電池原料、研磨材などの材料としても利用されており、マグネシウム合金に微量添加することで機械的特性を向上させる効果もあります。また、ガドリニウム(Gd)やハフニウム(Hf)は原子力産業において制御棒や核燃料添加剤として使用され、アウアー合金として火打ち石(ライターなど)にはセリウム、ランタン、ネオジム、プラセオジムなどが用いられています。

希土類元素の発光原理や詳細な物性については、光ファイバーの専門技術解説でさらに詳しい情報が得られます

希土類元素の産地と埋蔵量の実態

世界の希土類元素の埋蔵量と生産量は特定の国に大きく偏っており、資源の安定供給が重要な課題となっています。最も埋蔵量が多い国は世界の約36~37%を占める中国で、次にブラジル、ベトナム、ロシア、インドの順となっています。

参考)80. 世界の国別レアアース埋蔵量と生産量

中国は希土類元素の生産においても圧倒的なシェアを持ち、世界市場をほぼ独占している状態が続いています。特に重希土元素の供給においては、中国の贛州信丰鉱床や贛県龍南県鉱床が重要な役割を果たしており、これらの鉱床では重希土元素の割合が約50%と非常に高くなっています。重希土元素は軽希土元素に比べて地球の地殻に低濃度でしか存在しないため、希少性がさらに高まっています。

🌊 日本近海の海底資源ポテンシャル

日本近海には多様な海底金属資源が埋蔵されており、希土類元素の新たな供給源として期待されています。特に注目されているのが「レアアース泥」で、南鳥島海域に大規模な埋蔵が確認されています。レアアース泥は希土類元素を豊富に含む泥状の鉱物であり、次世代のエネルギー産業やハイテク産業を支える基盤となる資源として、日本の産業基盤を強化する可能性を秘めています。

参考)海底資源探査がもたらす未来−メタンハイドレートと海底金属

このほか、沖縄トラフや小笠原諸島周辺では海底熱水鉱床が多く確認されており、日本周辺海域の海底熱水鉱床は世界的にみても比較的浅い水深に分布しているという利点があります。また、南鳥島周辺ではコバルトリッチクラストの調査も進行中で、コバルト、ニッケル、プラチナなどの希少金属を多く含むことが分かっています。

参考)レアメタル・レアアース その2 −安定供給が肝心−(前編)

興味深いことに、日本国内の既存資源においても希土類元素の存在が確認されています。日本のマンガン鉱床に花崗岩を上回る割合で希土類元素が含有されていることが判明しており、火力発電所などの集塵機で回収される石炭や石油の灰にも含まれているため、今後の利用促進が予測されています。

希土類元素の分離と抽出の技術的課題

希土類元素の工業的な精製分離において、最大の技術的課題は化学的性質が極めて類似している元素同士を効率的に分離することです。工業的には連続的な工程により効率的に大量処理が可能な溶媒抽出法(液-液抽出法)が主に用いられています。

参考)https://patents.google.com/patent/JP5499353B2/ja

溶媒抽出法では、分離を目的とする金属元素を含む水溶液(水相)と、特定の金属元素を抽出する抽出剤及びそれを希釈するための有機溶媒(有機相)を接触させることで、金属元素を抽出剤に抽出させて分離します。溶媒抽出における希土類元素の抽出のしやすさはイオン半径に依存し、イオン半径が小さいものほど有機相に抽出されやすい性質があります。例えば、ランタン/セリウムの組み合わせではセリウムが、ネオジム/サマリウムの組み合わせではサマリウムが有機相に抽出されます。

⚗️ 分離技術の実用的な制約

希土類元素、特に軽希土類元素であるランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)に対して分離係数の大きな抽出剤としてジグリコールアミド酸が知られています。しかし、実験レベルでは良好な結果が得られているものの、工業化にはまだ至っていません。抽出工程時の抽出層(有機相・水相)のpHは3以下に制御する必要があり、pHが3を超えると希土類元素が希土類水酸化物を形成し沈殿物となってしまうため、適切な条件管理が求められます。

沈殿分離法という代替手法も存在し、この方法は有機溶剤を使用せず操作が簡易であるという利点があります。しかしながら、希土類元素間の相互分離は極めて困難であり、軽希土類元素(原子番号57~63)と重希土類元素(原子番号64~71及び39のイットリウム)のグループ分離に用いられる程度で、原子番号が近接した希土類元素の相互分離は非現実的とされています。

参考)https://lab-brains.as-1.co.jp/seeds/environment/2022/07/23397/

最新の研究では、クラウンエーテルのような環状化合物を用いた研究や、β-ジケトンのような非環状の多座配位子の配位元素間のジオメトリーを変化させることでイオンサイズ選択性を持たせる試みがなされています。これにより、イオンサイズの小さい重希土類イオンに対する選択性を向上させるなどの成果は得られているものの、原子番号が近接した希土類イオン同士のような僅かなサイズ差を高分離係数で分けることは依然として困難な課題です。

希土類元素の抽出・分離技術に関する具体的な特許情報は、ジグリコールアミド酸を用いた新しい分離方法として参考になります