モナズ石放射線量と測定

モナズ石の基本的な放射線量データ

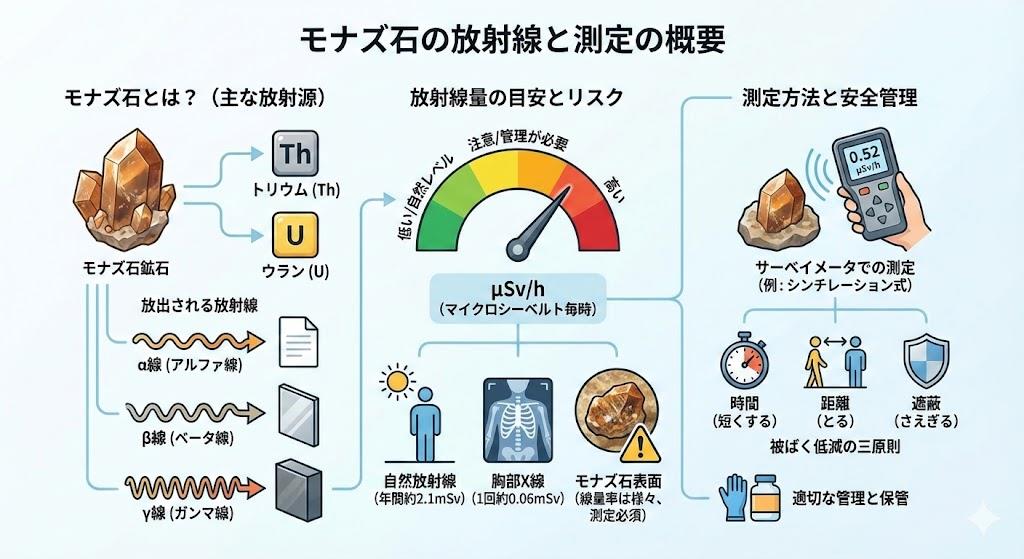

モナズ石は希土類元素のリン酸塩を主成分とし、トリウムやウランなどの放射性元素を含む天然鉱物です。日本で採取されたモナズ石の分析結果によると、放射性元素としてThO2が11~12%、U3O8が0.4%含まれており、放射能は顕著とされています。モナズ石の比放射能はトリウム系列核種で87.5±0.3Bq/g、ウラン系列核種で16.6±0.1Bq/gと測定されており、トリウム系列核種がウラン系列核種の5.3倍高い値を示します。実際の鉱物標本から出る放射線は、直近の測定で0.数~数10μSv/h程度であることが多いとされています。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/gkk1952/2/1/2_1_25/_pdf

モナズ石から放出される放射線の種類は主にアルファ線ですが、ベータ線やガンマ線も放出されます。トリウム232は228Ra、228Ac、228Th、224Raの順に変化し、ウラン238は234Th、234Pa、234U、230Th、226Raの順に放射壊変していきます。特にトリウムとウランのアルファ崩壊により、かなりの量のヘリウムが生成され、加熱するとヘリウムを抽出することも可能です。放射線量の測定には、ガイガーカウンターやシンチレーションカウンターが使用され、バックグラウンドとの差分から鉱物の放射能を算出します。

モナズ石の放射線測定方法と機器

モナズ石の放射線測定では、まず空気中のバックグラウンド(通常0.03~0.05μSv/h程度)を測定し、その後鉱物を検出器に近づけて測定します。測定値からバックグラウンドを引いた値が鉱物の放射能となります。ガイガーミューラー計数管(GM管)を使用した放射線検知器は、放射性物質の有無を調べることができ、毎時マイクロシーベルト(μSv/h)で空間線量を表示します。より詳細な分析には、ハイパーピュアゲルマニウム検出器(HPGe)が用いられ、各核種のエネルギースペクトルから活性濃度を決定できます。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10505136/

実験では、モナズ石から数センチの距離で測定を行い、鉄板などの遮蔽材を用いて放射線の種類や減衰を確認します。アルファ線は紙1枚でも止められるほど透過力が弱く、霧箱を使用すると太く短い飛跡として可視化できます。ベータ線はアルファ線よりエネルギーと粒子が小さいため、空気中の分子にぶつかって曲がりながら進む様子が観察されます。ガンマ線は透過力が強く金属も容易に透過するため、遮蔽するより線源から遠ざかることが有効です。測定には鉱物の断面積も考慮され、0.5mm角の方眼を使って面積を近似的に求める方法が採用されます。

参考)放射線について学ぼう! 講座の様子(2023年6月4日開催)…

モナズ石トリウムとウラン含有量の関係

モナズ石の化学組成は(Ce,La,Th)PO4で表され、ThO2の含有量は1~15%(約88%がTh)、U3O8の含有量は0.01%と報告されています。モナズ石に含まれるトリウム系列核種(228Ac、212Pb)やウラン系列核種(214Bi、214Pb)は、pHなどの環境条件によって水への溶出率が変化します。エネルギー分散型X線分光法(EDX)や誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いた分析では、モナズ石の微細な組成変動が明らかにされています。

参考)https://www.mdpi.com/2079-9276/6/4/51/pdf?version=1506516972

世界各地のモナズ石はトリウム含有量に違いがあり、炭酸塩岩関連のモナズ石は一般的にThO2含有量が低く(2wt%未満)、精製の際の汚染問題が少ないとされています。一方、スリランカのモナズ石漂砂鉱床は世界で最もトリウムが豊富な堆積物の一つとして知られています。モナズ石中のトリウムとウランの放射壊変により、数1000万年~10数億年という長い地質時代の間に原子配列が徐々に破壊されるメタミクト化が進行しますが、モナズ石はあまりメタミクト化しない特性を持っています。これは低い損傷回復温度と「アルファ粒子支援再構成」によるものとされています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7477544/

希土類元素とモナズ石放射線の産業利用

モナズ石は希土類元素(レアアース)の最も重要な供給源の一つであり、世界の希土類資源の50%以上が炭酸塩岩関連鉱床に賦存し、その多くでモナズ石が重要な鉱物となっています。セリウム(Ce)およびトリウム(Th)の鉱石鉱物として、花崗岩質ペグマタイト、変成岩、カーボナタイト、高温熱水鉱床、気成鉱床、あるいはこれらから導かれた砂鉱中に産出します。日本では福島県石川地方をはじめ各地の花崗岩質ペグマタイト中に少量産出し、岐阜県中津川市恵比寿鉱山のものはランタンモナズ石に属します。

参考)モナズ石

トリウムの用途は少ないものの、高屈折ガラスの成分や特殊なフィラメント、ランタンマントルなどに用いられてきました。モナズ石は希土類元素の供給源として工業製品の材料に用いられるだけでなく、放射線実験用線源としても使用されます。1909年頃に南インドのトラバンコール海岸で巨大な漂砂鉱床が発見され、1912年から出荷が始まり、第二次世界大戦終結時には世界生産の半分近くをインド産が占めるようになりました。現在はブラジルとインドが世界のモナザイト市場を占めています。日本では放射線審議会が自然放射性物質の管理について検討し、モナズ石(健康用具、塗料、希土類)を問題となり得る物質として挙げています。

参考)https://lapisps.sakura.ne.jp/gallery11/822monazite.html

モナズ石取り扱いの安全管理と注意点

モナズ石などの自然放射性物質を大量に保管・使用する場合には、安全確保ガイドラインに従う必要があります。原材料に含まれる鉱石等のウラン・トリウム系列核種濃度が基準値1Bq/g(精製ウラン・トリウムでは10Bq/g)を超えるものを対象に、製造事業所での管理が求められます。被ばく線量が利用方法によっては1mSv/年を超えると推定される場合には、ウラン又はトリウムが含まれていることと取扱い上の注意事項(利用時間、利用距離等)の表示が必要です。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/daikankyo/4/3/4_13C0701/_pdf

アルファ線とベータ線は透過力が弱いもののエネルギーは強いため、内部被ばくに注意する必要がありますが、外部被曝を気にする必要性はあまりありません。ガンマ線は透過力が強いので、遮蔽するより線源から遠ざかることが有効とされています。モナズ石の取り扱いでは、密閉された容器に保管し、定期的な線量測定を行い、換気が良好な場所で作業することが推奨されます。黒砂分離プラントでのモナズ石処理においては、ラドンガス(0.81~14.4Bq/m³)やトロンガス(56.88~114.7Bq/m³)の活性濃度が変動するため、作業環境の監視が重要です。

参考)301 Moved Permanently

世界には自然放射性物質が集まった高自然放射線レベル地域(HLNRAs)が存在します。インドのケララ地方では年間9ミリシーベルト(日本の約10倍)の自然放射線を受けており、これは土壌中のモナザイトによるものとされています。ブラジルのガラパリ市では1万2,000人が居住し、モナザイト砂からの放射線により年間平均8~15ミリシーベルトの線量を受けていますが、特別な健康異常は報告されていません。イランのラムサール市では年間6ミリシーベルト、インドの放射能海岸では住民に深刻な被害が及ぼされているという報告もあります。これらの地域での疫学調査は、低線量長期被曝の健康影響を理解する上で重要なデータを提供しています。

参考)https://www.tokai.t.u-tokyo.ac.jp/kyodo/kaihoken/02_Kaiho_db/yomimono/radiation/Chap-1/P1-5-2.htm

倉敷市立自然史博物館の鉱物の放射能についての詳しい解説

福島県石川産モナズ石の放射能測定に関する学術論文

電気事業連合会による自然放射線の解説ページ

原子力百科事典ATOMI.html">原子力百科事典ATOMICAのモナズ石の詳細情報