角窯の構造と特徴

角窯を「登り窯の一種」と思っていませんか?実は角窯は平地設置が基本で斜面不要です。

角窯の基本的な構造と設計

角窯は名前の通り四角形の窯室を持つ陶芸用の窯です。登り窯が斜面に沿って複数の室を階段状に配置するのに対し、角窯は平地に単室または複数室を水平に並べた構造を取ります。

窯室の大きさは用途によって異なりますが、一般的な小規模工房用では幅1.5~2メートル、奥行き2~3メートル、高さ1.5~2メートル程度が標準的です。

これは畳約2~3畳分の広さですね。

耐火煉瓦で組まれた壁は厚さ20~30センチほどあり、断熱材も併用することで熱効率を高めています。天井はアーチ状に組むことで構造的な強度を保ちつつ、熱を均等に室内に反射させる設計になっています。

焚き口は正面または側面に設けられ、薪や灯油、ガスなど燃料の種類に応じて設計が変わります。現代では温度管理がしやすいガス式や灯油式が主流ですが、伝統的な薪焚きの角窯も根強い人気があります。

つまり平地設置型の実用的な窯です。

角窯における温度分布と焼成の特性

角窯の最大の特徴は、窯室内の温度が比較的均一になりやすい点にあります。登り窯では下段と上段で100~200度の温度差が生じるのに対し、角窯では適切な設計と焚き方により温度差を50度以内に抑えることも可能です。

この温度の均一性は焼成結果の安定につながります。同じ窯で焼いた作品でも、置く場所によって色や質感が大きく変わるリスクが少なくなるわけです。

ただし完全に均一というわけではありません。焚き口に近い部分はやや温度が高く、奥や隅は低めになる傾向があります。経験を積んだ陶芸家は、作品の種類や求める効果に応じて窯内の配置を工夫しています。

温度上昇の速度も重要な要素です。角窯は比較的ゆっくりと温度を上げることができるため、急激な温度変化に弱い大型作品や厚手の器の焼成に適しています。

標準的な焼成では8~12時間かけて1200~1300度まで温度を上げ、その後自然冷却で1~2日かけて冷まします。この冷却期間が作品の色合いや強度に大きく影響するため、焚き終わった後も気を抜けません。

温度管理が焼成の成否を分けますね。

角窯と登り窯の構造的な違い

角窯と登り窯は外見だけでなく、焼成原理も大きく異なります。登り窯は斜面を利用して熱気が自然に上昇する対流を利用するのに対し、角窯は平地で熱を室内に滞留させる方式です。

設置場所の制約も違います。登り窯は15~30度程度の斜面が必要なため、建設できる場所が限られます。一方、角窯は平地があれば都市部の住宅地でも設置可能で、実際に東京や大阪といった都市圏の陶芸教室でも多く採用されています。

建設コストの面では角窯が有利です。登り窯の建設には地形整備から含めて300~500万円かかることも珍しくありませんが、小規模な角窯なら100~200万円程度で建設できます。DIYで自作する陶芸家もいて、材料費だけなら30~50万円で済む場合もあります。

燃料消費量も重要な違いです。登り窯は大量の薪を必要とし、一回の焼成で軽トラック2~3台分(約500~800キログラム)の薪を使います。角窯は室容積が小さいため、同じ温度まで上げるのに必要な燃料は半分以下で済むことが多いです。

作業人数にも差があります。登り窯の焼成は複数人で交代しながら24時間以上薪をくべ続ける必要がありますが、角窯は一人でも管理できる規模のものが多く、温度調節装置を使えばさらに負担が軽減されます。

それぞれに適した用途があるということですね。

角窯を使った陶芸作品の焼成手順

角窯での焼成は準備段階から重要です。

まず作品を完全に乾燥させる必要があります。

生乾きの状態で窯に入れると、急激な温度上昇で水分が膨張して作品が割れてしまいます。

窯詰めでは作品同士が触れ合わないよう、2~3センチの間隔を空けて配置します。棚板と支柱を使って複数段に積み上げることで、限られた窯室を有効活用できます。このとき重い作品は下段に、軽く繊細な作品は上段に置くのが基本です。

焼成は「素焼き」と「本焼き」の2段階で行うのが一般的です。素焼きは800~900度で行い、粘土に含まれる有機物や結晶水を除去します。この工程を経ることで、作品は適度な強度を持ちながらも釉薬を吸収しやすい状態になります。

本焼きでは1200~1300度まで温度を上げます。温度上昇は1時間あたり100度程度のペースが理想的です。急ぎすぎると作品にひびが入るリスクが高まります。

目標温度に達したら30分~1時間その温度を維持します。これを「ねらし」と呼び、作品全体が均一に焼き締まるための重要な工程です。

冷却は焚き口を閉じて自然に任せます。翌日になっても窯の表面は熱いので、完全に冷めるまで2~3日待つのが安全です。窯出しを急いで窯を開けると、外気との温度差で作品が割れることがあります。

焼成は時間との戦いでもありますね。

角窯の歴史的な発展と現代での位置づけ

角窯の起源は中国の宋代(10~13世紀)まで遡るとされています。当時の陶磁器生産地では、大量生産と品質の安定化を目指して平地型の窯が開発されました。

日本には室町時代後期から江戸時代初期にかけて伝わったと考えられています。瀬戸や美濃などの陶磁器産地では、登り窯と並行して角窯も使用されていました。特に都市部に近い産地では、限られた土地で効率的に生産できる角窯が重宝されました。

明治時代以降、西洋の窯業技術が導入されると、角窯の設計にも改良が加えられました。耐火煉瓦の品質向上や断熱材の採用により、燃料効率が大幅に改善されています。

昭和40年代からは電気窯やガス窯が普及し、伝統的な薪焚きの角窯は減少しました。しかし平成以降、作家活動を行う陶芸家や陶芸教室を運営する人々の間で、小規模な角窯が見直されています。

現代の角窯は温度センサーや自動制御装置を組み込んだハイブリッド型も登場しています。伝統的な焼成の質感を保ちながら、失敗のリスクを減らせる点が評価されています。

全国の陶芸教室のうち約3割が何らかの形で角窯を使用しているというデータもあります。初心者でも比較的扱いやすく、都市部でも設置可能な点が、この普及率につながっています。

伝統と現代技術の融合が進んでいます。

角窯での焼成トラブルと対処法

角窯を使っていると、さまざまなトラブルに遭遇します。

最も多いのが作品の割れです。

原因は複数考えられますが、温度上昇が速すぎるケースが大半を占めます。

特に厚さ2センチを超える作品は、表面と内部で温度差が生じやすく、その差によって割れが発生します。対策として、素焼きの段階で十分に時間をかけること、本焼きでも800度までは特にゆっくり上げることが重要です。

釉薬のムラや発色不良も頻繁に起こります。

これは窯内の酸素濃度が関係しています。

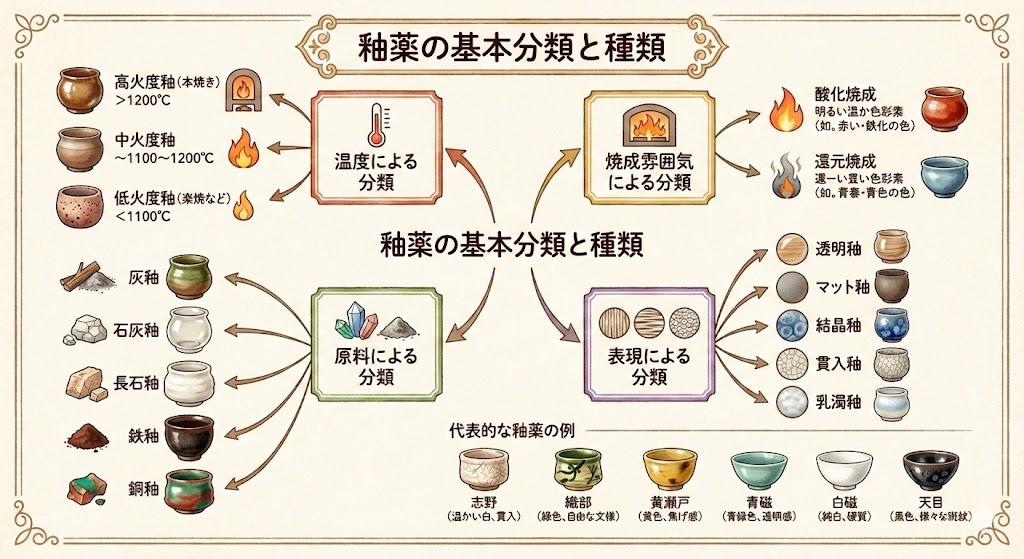

薪焚きの角窯では、燃焼状態によって「酸化焔」と「還元焔」が切り替わり、同じ釉薬でも異なる色に発色します。

意図した発色を得るには、焚き方で酸素供給量を調整する技術が必要です。煙突のダンパーや焚き口の空気取り入れ口を操作して、炎の状態をコントロールします。どういうことでしょうか?

具体的には、酸化焔では青系や緑系の発色が鮮やかになり、還元焔では赤系や茶系が深みを増します。狙った色を出すには、温度記録と焚き方の記録を丁寧に取り、データを蓄積していくことが近道です。

窯の構造的な問題もあります。煉瓦の目地が劣化すると、そこから熱が漏れて燃料効率が落ちます。年に一度は窯の内部と外部を点検し、ひび割れや崩れがあれば補修する必要があります。

煙突の詰まりも見落としがちなトラブルです。薪焚きでは煤が煙突内に堆積し、通気が悪くなります。焼成前には煙突掃除を行い、スムーズな排煙を確保しましょう。

定期的なメンテナンスが長持ちの秘訣です。

窯のメンテナンス方法について専門的に解説している陶芸技術サイト

宗峰窯 陶器 タンブラー 白マット 角 古紋 六兵 フリーカップ φ8.3×11.3cm(300cc) 347-17-233