窯跡とは何か

窯跡とは陶磁器生産の歴史的遺構

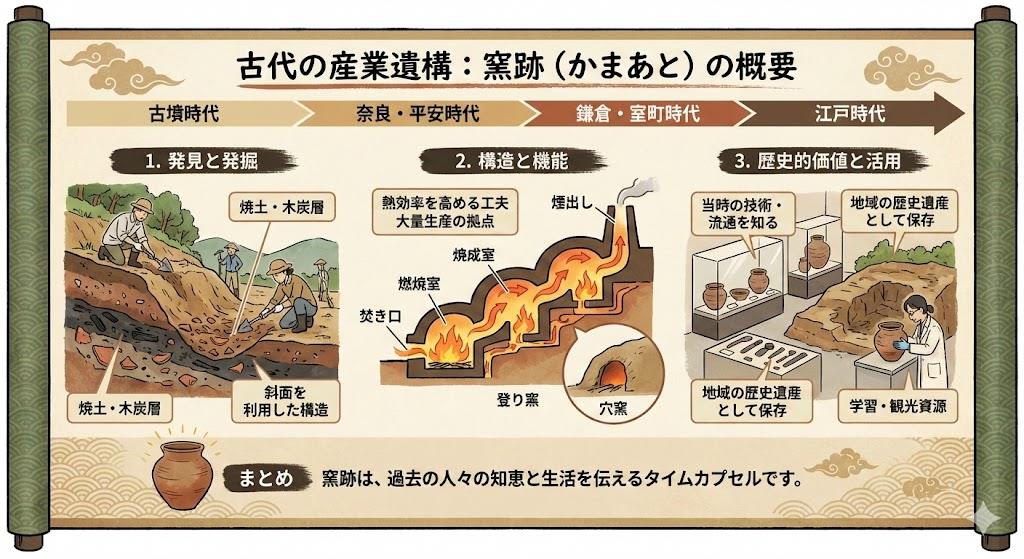

窯跡(かまあと/ようせき)とは、陶磁器を焼くために用いられた窯の遺構を指します。特に古い時代に作られたものは「古窯跡」(こようせき)や「窯址」(ようし)とも呼ばれ、考古学や文化財研究において重要な調査対象となっています。

参考)「窯跡(カマアト)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Web…

窯跡は過去に使われて遺棄された窯の跡で、周辺には陶磁器の破片や放置された製品である陶磁器が残されている場合があります。陶芸は人間が石器時代より連綿と行ってきた器物の生産活動の一つですが、この中には日用品から工芸・美術に至るまで様々なものが存在します。

参考)窯跡 - Wikipedia

窯跡は群在する場合が多く、窯跡群(かまあとぐん/ようせきぐん)と呼ばれる遺跡群を形成することが特徴です。例えば、愛知県猿投窯址群には5世紀末の須恵器窯から14世紀の山茶碗窯に至る1300余基の窯址が発見されており、窯の発達過程を知る貴重な資料となっています。

参考)窯址(ようし)とは? 意味や使い方 - コトバンク

窯跡から解明される陶磁器製造技術

窯跡は、文化財として現代に伝えられている製造方法の不明な陶磁器の再現を可能にする生産技法の解明において重要な役割を果たしています。製造過程を解明する手掛かりの一つがこの窯跡であり、しばしば技術として開発されながらも後の時代には忘れ去られた製造方法の復元が行われています。

窯は薪を入れる焚口、それを燃やす燃焼部、製品を配置し焼成する焼成部、煙の出る煙道部から構成されています。窯には丘陵斜面を利用し床に傾斜を有する登窯と、水平に掘り抜き床が平らな平窯の二者があり、天井の架構方法によって地下式、半地下式、地上式と区分される場合もあります。

窯跡の発掘調査では、窯体の構築方法や窯の変遷を明らかにすることが主な目的とされます。調査では主軸とそれに直交するトレンチを設定し、床面までの深さ、長軸の方向、層位を確認します。窯跡は床面のかさ上げを行うことが多く、複数の床面をもつ場合があるため、断ち割り調査を行い下層の確認を行うことも重要です。

参考)https://www.kyoto-arc.or.jp/news/chousahoukoku/2018-01.pdf

窯跡調査による発掘と研究方法

窯跡の調査方法は、遺構の状況や種別、残存度によって様々ですが、具体的には遺構確認面の精査から始まります。遺構確認面の精査はジョレン・草削り・移植ゴテ等を用いて人力で行い、遺構の平面形等が確認できる場合は写真等の必要な記録をとります。

参考)https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1019035/160315besshi2-1-4.2-1-5.2-1-6.pdf

窯跡を検出した段階で、主軸とそれに直交するトレンチを設定し、床面までの深さ、長軸の方向、層位を確認します。床面直上までは移植ゴテ等を用いて掘削し、埋土中の遺物の取り上げ方法については、その出土状況に特別な考古学的情報が認められない限り、窯跡内の区画単位で層位ごとに一括して取り上げます。

灰原の調査も重要な工程です。窯跡の主軸に合わせた縦・横断土層観察用ベルトを設定し、灰原の掘削は移植ゴテ等を用い、遺物の出土状況と層位との関係に注意しながら慎重に掘り進める必要があります。一般に窯跡本体が切り合うことは少ないため、灰原の重複関係で新旧関係が把握されることが多いとされています。

📚 窯跡発掘調査の詳細な方法については鳥取県の発掘作業工程標準が参考になります

鳥取県 窯跡における発掘作業工程及び成果品の標準

窯跡の種類と登り窯の特徴

窯跡には様々な種類がありますが、代表的なものに登り窯(のぼりがま)があります。登り窯とは、窯業で陶磁器等を大量に焼成するために、炉内を各間に仕切り、斜面等地形を利用し重力による燃焼ガスの対流を利用して炉内の各製品を焼成時に一定に高温に保てるよう工夫された窯の形態のことをいいます。

登り窯には狭義と広義の定義があります。狭義には伝統的な連房式登窯を指し、広義には斜面を掘り窪めたりくりぬいたりして高火度で須恵器や陶器を焼成する窖窯(あながま)や、中国で斜面を利用して陶磁器を焼成した龍窯を含めた窯一般をさします。

一般的な登り窯は大別すると「階段状割竹式登り窯」と「階段状連房式登り窯」の二つに分けられます。階段状とは上下の焼成室間の床面に段差を付け、階段のように順々に上がっていく構造のことです。割竹式は円筒を真っ二つに割って伏せたように上面も側面もまっすぐな形の窯で、連房式は団子状の焼成室を連ねた構造の窯です。

参考)https://www.town.arita.lg.jp/rekishi/kiji0031015/index.html

各室が煙突の役割をもち、連続的に焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの品物を一度にやけるので量産にも向いています。16世紀末の豊臣秀吉の朝鮮出兵時に多くの陶工たちが朝鮮から日本へ連れてこられ、彼らの活躍によって登り窯が伝わったと考えられています。

参考)https://www.umakato.jp/waza/noborigama/index.html

窯跡群が語る国際的な陶磁器文化交流

窯跡の研究は、国際的な陶磁器文化の交流を明らかにする上でも重要です。東アジアにおいては窯による高温焼成はそれまでにない技術であり、日本列島へも中国から朝鮮半島を経て導入されたものです。中国の窯は多様かつ系統的にも多岐にわたるため、窯の拡散過程の検討に際してはその多様性を踏まえる必要があります。

参考)https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/660/660PDF/nagatomo.pdf

朝鮮半島では日本に李朝のやきものを初めて紹介した淺川巧と淺川伯教兄弟が朝鮮半島の700ヶ所に及ぶ古窯跡を調査しました。大正七、八年ころから鶏龍山古窯は盛んに盗掘されたため、昭和二年(1927)の九月、朝鮮総督府博物館はこの古窯址群の発掘調査を行い、朝鮮の古窯址で公式のはじめての発掘調査となりました。

参考)鶏龍山古窯址を発掘調査した魯山人の粉引と刷毛目: 黒田草臣ブ…

この調査によって高麗青磁の窯が三基あり、粉青沙器が十数基、黒高麗(天目)3基、李朝末期の白磁の窯など計27古窯址を発見し、その内の6基を発掘調査しました。これによって刷毛目にのびやかな鉄絵が施された独特の「ケイリュウサン」が世界に知られるようになりました。

窯構造に関連し焼成温度という視点を加えた研究も進められており、中国の窯の検討と比較によって朝鮮半島の窯の起源地を明らかにする試みが行われています。こうした国際的な比較研究により、窯技術の伝播経路や各地域での独自の発展過程が解明されつつあります。

窯跡の文化財的価値と保存活用

窯跡は重要な文化財として指定され、保存活用が進められています。国指定史跡の窯跡については、史跡の本質的価値や構成要素を明確にし、「保存」、「活用」、「整備」、「運営および体制の整備」の方向性を定めた保存活用計画が策定されています。

参考)史跡百々陶器窯跡、大アラコ古窯跡、伊良湖東大寺瓦窯跡 保存活…

窯跡の残存状況が良好なものや歴史的・文化財的価値の高いものは、将来にわたって保存活用していくべき遺産として抽出されます。例えば瀬戸市域には平安時代から今日に至るまでの窯跡が885基確認されており、平成11年度から18年度まで窯跡を中心とした市内重要遺跡の確認調査を行い、101遺跡を抽出しています。

参考)http://seto-guide.jp/wp-content/uploads/2020/10/57e0b99876ce0370c133273ba784ee70.pdf

窯跡の公開施設も整備されています。例えば石川県加賀市の九谷焼窯跡展示館では、再興九谷・吉田屋窯の窯跡が見学でき、母屋(展示棟)では九谷焼の工程や歴史を作業道具やパネル、実物作品の展示で詳しく紹介しています。三田市三輪明神窯史跡園では当時実際に使用されていた連房式窯跡が見学でき、陶芸学習棟ではこの地で働いていた陶工の気持ちになってやきもの体験学習ができます。

参考)九谷焼窯跡展示館|学びと体験の里 - 南加賀

📚 窯跡の見学や体験ができる施設の情報

九谷焼窯跡展示館 - 南加賀周遊

窯跡から発見される陶磁器とブランド陶器の歴史

窯跡からは日用品として大量生産された古陶器が発掘される場合もあり、骨董品(アンティーク)として注目される場合もあります。窯跡の調査により、各地で生産されたブランド陶器の歴史や製造技術が明らかになっています。

参考)備前焼のふるさと「伊部南大窯跡」。巨大な窯と物原は唯一無二の…

備前焼の産地として知られる備前市の伊部(いんべ)には、「備前陶器窯跡」という中世から近世に使用された窯の史跡がいくつか残されています。備前焼の始まりは平安時代と言われており約千年の歴史があり、陶器に適した粘土を産出することや薪に使用する豊富な木材を確保できたことなどが伊部が発展した理由と考えられています。

越前焼の窯跡では、成形技法として「ねじたてロクロ技法」と「ねじたて技法」のふたつが使われており、現在まで受け継がれています。岳ノ谷窯跡では製作途中に放棄された窯体と灰原が確認されており、鎌倉時代後期(13世紀後半)から江戸時代初期(17世紀初頭)にわたる遺物が出土しています。

参考)越前焼|越前町 織田文化歴史館

越前窯の構造は丘陵斜面を地山まで掘削して構築した「窖窯」であり、築窯には耐火度の高い砂質土を使用します。東海地域の瓷器系窯の構造と類似しており、基本的に窯体は燃焼室・焼成室・煙道部から構成される一室です。燃焼室と焼成室は分焰柱によって境界とし、煙道部は奥壁と煙りだしからなる構造となっています。

こうした窯跡の調査により、各地のブランド陶器がどのような技術と歴史的背景のもとで発展してきたかが解明されており、現代の陶磁器文化の理解を深める重要な資料となっています。