代替フロン 一覧、冷媒転換

代替フロン HFC の具体的な種類と特性

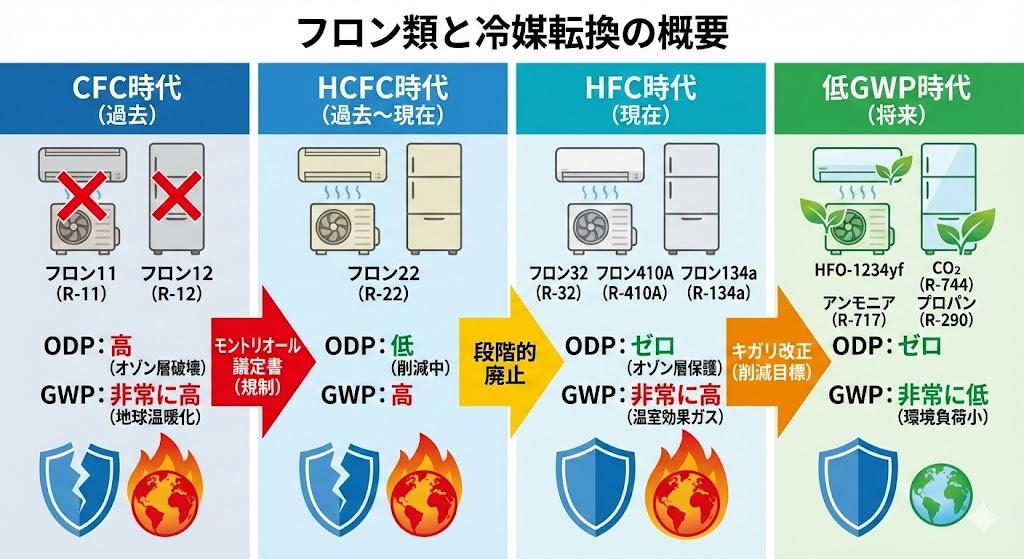

代替フロンとして最も広く使用されているHFC(ハイドロフルオロカーボン)には、複数の種類があります。主な冷媒番号と特性は以下の通りです。

HFC-134a は自動車用エアコンの代替冷媒として広く採用されており、比較的安定した性質を持ちます。一方、HFC-410A や HFC-404A は業務用の冷凍空調機器で主流であり、複数のHFC成分を混合した配合となっています。HFC-32 はより単純な分子構造を持ち、比較的新しい代替フロンです。

これらのHFC冷媒はすべてオゾン層破壊係数がゼロである点が特徴で、かつてのCFC やHCFCと比べて環境への直接的なダメージは軽減されています。しかし、温暖化係数の高さが共通の課題となっています。

代替フロン冷媒の用途別 一覧と選択基準

冷媒の選択は用途に応じて異なります。以下は主な機器別の冷媒構成です。

■ルームエアコン:R410A(HFC)、R32(HFC)

■低温冷凍庫:R404A(HFC)、R507A(HFC)

■カーエアコン:R134a(HFC)、R1234yf(HFO)

■業務用冷蔵庫:R134a(HFC)、R404A(HFC)、R410A(HFC)

各機器の冷却性能や安全性、経済性、環境への負荷などを勘案して、最適な冷媒が選択されています。R410Aは効率性に優れ、R134aは既存機器への互換性が高いという特徴があります。

実務上、既存の機器からの代替フロン漏洩を防ぐことが重要です。業務用機器については定期的な点検と、廃棄時の適切な回収処理が法で定められています。現在使用中の機器からの排出抑制は、新しい冷媒への転換と同じくらい重要な課題とされています。

代替フロンから HFO への転換推進と課題

HFO(ハイドロフルオロオレフィン)は、代替フロンの次世代冷媒として注目されています。最大の特徴は、温室効果が代替フロン(HFC)と比べて圧倒的に低い点です。R1234yf などのHFO冷媒は既に欧州の自動車メーカーで導入されており、ターボ冷凍機などでも採用検討が進んでいます。

しかし、HFOへの転換にはいくつかの課題があります。最大の問題は微燃性を持つ点で、機器設計の安全対策が追加で必要となります。さらに、HFO冷媒のコストが従来の代替フロンよりも高いため、機器メーカーや消費者の負担増につながります。国内での普及速度は、欧州よりも遅れているのが現状です。

にもかかわらず、環境規制の強化に伴い、HFOへの転換は避けられない流れとなっています。特にEU圏では「F-Gas Regulation」により、HFCの生産・輸入に割当制度を導入し、段階的にHFOなどの低GWP冷媒への移行を推し進めています。日本国内でも、冷媒メーカーと機器メーカーが協力してHFO対応機器の開発を加速させています。

グリーン冷媒 CO2、NH3、自然系冷媒の可能性

代替フロンやHFOに加えて、より根本的な解決策として、自然系冷媒への転換が検討されています。CO2(二酸化炭素)は冷却性能を持ち、毒性がなく、火災のリスクも低いという利点があります。しかし、効率的な冷却には高い圧力が必要となるため、機器の耐圧設計が複雑化し、コストが上昇します。

NH3(アンモニア)は冷媒として優れた熱力学的性質を持ち、低温用の冷蔵設備で転換が可能です。ただし、強い毒性を持つため、漏洩時の安全対策が極めて重要です。毒性対策としてCO2との複合システム化も検討されていますが、これもやはり機器のコストアップにつながります。

空気(Air)を冷媒とするシステムも存在しますが、超低温用(-60℃以下)に限定されるため、汎用性は低いです。HC(炭化水素系冷媒)は可燃性が高すぎるため、エアコンなどへの転換は難しく、現在のところ実用化の見通しが立っていません。

現実的には、代替フロンHFCと低GWPのHFOを混合したブレンド冷媒が、過渡期の有力な選択肢となっています。

代替フロン一覧と規制強化下での実装戦略

代替フロン規制の進展により、冷凍空調機器メーカーは急速な冷媒転換を迫られています。既にEUではF-Gas Regulationの下で、2015年からHFCの生産・輸入に割当量制度が導入されており、2030年までにHFC使用量を段階的に削減することが決定されています。

日本国内でも2019年からキガリ改正に基づいて、代替フロンの削減シナリオが実行されています。フロン排出抑制法により、業務用機器の保守時の漏洩チェック、廃棄時の適切な回収が厳格に監視されるようになりました。

企業レベルでの実装戦略としては、既存機器からの漏洩防止を最優先としつつ、新規導入する機器ではHFOやグリーン冷媒への段階的シフトを進めることが推奨されています。ただし、システム全体の設計変更には多くのエンジニアリングコストが必要なため、業界全体での調整と協力体制が不可欠です。

長期的には、代替フロン(HFC)から次世代冷媒へのシームレスな転換が目標とされていますが、技術的課題とコスト面での課題を同時に解決することが、今後の最大の焦点となっています。

参考資料:代替フロンの規制と冷媒転換について詳細に解説した情報

代替フロン規制と冷媒転換 - リタール BLOG

参考資料:冷媒ガスの種類と特性、今後の環境対応について

代替フロン(HFC)の課題と今後の展望 - アミタ

タイトルと見出し構成を確定したうえで、各見出しのコンテンツ作成に必要な情報を検索します。