千利休何した人

千利休の生涯と堺商人の出自

千利休は1522年、大阪の商人都市・堺に生まれました。実家は魚問屋を営む裕福な商家で、自由都市である堺の支配階級「納屋衆」に属していました。幼名は田中与四郎といい、若い頃から茶の湯に興味を持ち、17歳頃に北向道陳や武野紹鷗に師事して本格的に茶道を学び始めました。祖父の千阿弥の一字を取って千姓を名乗るようになり、法名を千宗易と称しました。

参考)https://www.touken-world.jp/tips/94435/

堺は室町時代後期から明との貿易で栄え、応仁の乱以降は国際港として発展した自治都市でした。この商人文化が栄える環境の中で、利休は茶の湯の教養を深めていきました。武野紹鷗からわび茶の精神を学んだ利休は、のちにこれを独自に発展させ、茶道史に革命をもたらすことになります。

参考)茶道の歴史と流派(3)

千利休が織田信長・豊臣秀吉に仕えた茶頭としての役割

1569年、織田信長が堺を直轄地としたとき、利休は今井宗久、津田宗及とともに茶頭として重用されました。信長は「御茶湯御政道」という茶の湯の政治利用を推進し、武功の褒美に高価な茶器を与えたり、茶会の開催を許可制にするなど、茶の湯を権力の象徴としました。利休は1573年と1575年の2回、信長主催の京都での茶会を成功させ、信長から絶大な信頼を得ました。

参考)https://www.touken-world.jp/tips/44325/

本能寺の変で信長が亡くなった後、利休は豊臣秀吉の茶頭となりました。秀吉は信長以上に茶の湯を政治的に活用し、利休を側近として扱うようになりました。利休は最終的に3,000石を領するまでに出世し、全国の大名が弟子入りするなど、名実ともに天下一の茶人となりました。茶道具の鑑定、茶会のプロデュース、茶の湯の指導など、利休の影響力は絶大でした。

参考)千利休という文化人。

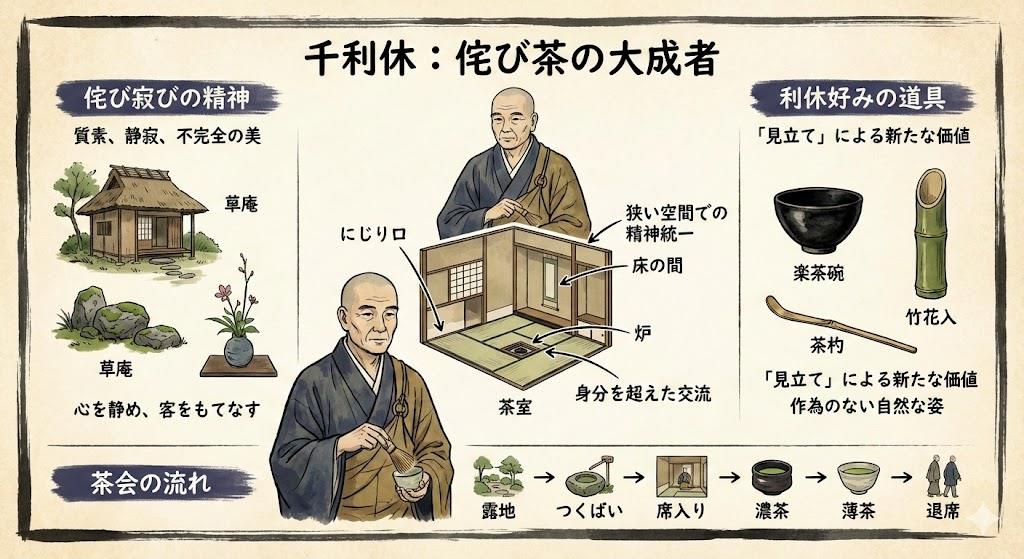

千利休のわび茶完成と茶室・茶道具の革新

利休の最大の功績は、わび茶を完成させたことです。師である武野紹鷗から受け継いだわび茶の精神を、利休はさらに簡素・簡略なものへと発展させました。それまでの茶室は四畳半程度が主流でしたが、利休は二畳という極小の茶室を作り出しました。国宝の茶室「待庵」は二畳台目の空間で、わび茶の精神が凝縮された傑作とされています。

参考)茶道の歴史を辿る 〜お茶と千利休〜 - MELETY

茶室の革新として、利休は身体を小さくして入る「躙り口」を考案しました。これは身分の高い武士でも頭を下げて入らなければならず、茶室内では誰もが平等であることを象徴していました。また、隅を壁土で塗り込める「室床」など、新しい茶室の造りを次々と生み出しました。

参考)千利休が紡いだ侘び茶の世界〜戦国の権力者と茶の精神〜

茶道具においても利休は革新的でした。竹製の茶杓を考案し、陶工の長次郎に黒楽茶碗を作らせるなど、飾りを削ぎ落とした簡素なものを好みました。魚屋の店先にあった器を茶碗として見出した「斗々屋茶碗」の逸話は、利休の類稀なる美的感覚を物語っています。利休が鑑定した茶道具は市場で高値がつき、「利休が良いと言う物は何でも高値が付いた」と言われるほどでした。

参考)茶の湯の大成者 href="https://greenteatokyo.com/rikyu/" target="_blank">https://greenteatokyo.com/rikyu/amp;#8211; 千利休 | GreenTea…

千利休の切腹理由と豊臣秀吉との確執

1591年、利休は70歳で秀吉から切腹を命じられました。切腹の理由については諸説ありますが、主なものとして以下が挙げられます。第一に、大徳寺の山門に利休の木像が安置されたことが問題となりました。第二に、茶道具に高額な値段がついて私腹を肥やしているという指摘がありましたが、これは利休の目利きによって市場価値が上がった結果であり、故意ではありませんでした。

参考)侘び寂び貫いた天下一の茶人 千利休、なぜ命乞いをしなかったの…

より本質的な理由として、秀吉と利休の茶道に対する価値観の違いがありました。秀吉は茶の湯をほがらかに楽しむものと考え、豪華絢爛な茶会を好みましたが、利休は「一期一会」の精神で全霊を傾けてもてなす質素な茶を追求しました。秀吉は権力を誇示するために茶の湯を利用したのに対し、利休が考案した躙り口は身分差をなくす平等の象徴であり、権力者である秀吉には受け入れがたい感性でした。

参考)千利休の謎・利休はなぜ切腹したのか

興味深いことに、秀吉は本当に利休を死なせたかったわけではなく、「一言謝罪の言葉を述べるだけで許す」と伝えていたとされます。しかし利休は、自身が秀吉に謝る理由はないと断り、妻に見守られながら切腹しました。利休の最後の数ヶ月の行動を見ると、切腹を命じられる日が来るのを泰然と待っていたかのようで、自分が死ぬ以外に道はないと悟っていたと考えられています。

参考)千利休、切腹事件の謎。豊臣秀吉は謝ってほしいだけだった? |…

千利休と陶器の関係|ブランド茶碗の誕生秘話

利休は陶器、特に茶碗において独自の美学を確立しました。利休以前の茶の湯では、中国から輸入された高価な唐物茶碗が珍重されていましたが、利休は国産の道具を重視し、日本の陶工に新たな茶碗を作らせました。最も有名なのが、瓦職人であった長次郎に作らせた「楽焼」の黒茶碗です。長次郎の父は阿米也という中国からの渡来人で、利休と出会った長次郎は利休の意に沿う抹茶のための茶碗を創造しました。

参考)わび茶 - Wikipedia

利休は「完璧ではない美、不完全さの中にある美」を見出しました。黒楽茶碗「長次郎」は、利休好みの茶碗として茶道史に名を残し、現代でも最高級のブランド陶器として評価されています。また、利休が削った自作の茶杓は「利休形」と呼ばれる独特の造形を持ち、櫂先から中節まで樋という溝がまっすぐに伸び、「蟻腰」という利休の考案による特徴があります。

参考)https://www.keibay.com/articles/1

利休の茶道具に対する鑑識眼は伝説的でした。本能寺の変で多くの名物茶器が失われた後、利休は積極的に鑑定を行い、新たな名品を生み出していきました。利休が選んだ茶道具は「名物」として扱われ、現代でも文化財級の価値を持つものが多く存在します。斗々屋茶碗のように、日常的な器を茶碗として見出す利休の美的感覚は、茶道具の概念そのものを変革しました。

参考)千利休の茶杓|開運!なんでも鑑定団|テレビ東京

千利休が現代茶道に与えた影響

利休の思想と技術は、現代の茶道に直接つながっています。利休は茶道を「わび」の精神に徹した芸術として確立し、その教えは表千家、裏千家、武者小路千家の「三千家」として受け継がれました。利休の設計した茶室の造り、茶道具の選択、点前の作法など、あらゆる面において利休の革新が現代茶道の基礎となっています。

参考)茶道とは? 歴史、作法、そして現代への影響 - 茶道思考|茶…

利休が追求した「わび寂び」の美学は、日本人の美意識や自然観を凝縮したものとして、現代でも多くの人々に感動や癒しを与えています。茶室に差し込む光、床の間に飾られた一輪の花、点てられる一碗の抹茶、これらすべてが調和した空間で茶の湯の本質を追求した利休の精神は、時代を超えて受け継がれています。また、利休の「一期一会」という言葉に象徴される、一度きりの出会いを大切にする心は、現代社会においても重要な価値観として認識されています。

参考)千利休とは?茶道の革命家が残した功績と美学|中小企業の役立つ…

利休が考案した茶室や茶道具は、今なお多くの茶人に研究され、実践されています。利休の茶の湯には、質素でも完璧な美学があり、無駄な装飾を極限まで削ぎ落としてたどり着いた美の境地が表現されています。利休七哲に代表される数多くの弟子たちが利休の精神と技術を後世に伝え、茶の湯の文化を全国に広めました。利休は茶道を通じて、自然の美しさや人間の本質を見出すという日本独自の美意識を確立した、時代を超えた日本美の革命家といえます。

裏千家公式サイト - 千利休とわび茶の完成について詳しい解説

刀剣ワールド - 千利休の生涯と政治的役割の詳細

伯楽美術 - 千利休の茶道具と美学についての専門的解説