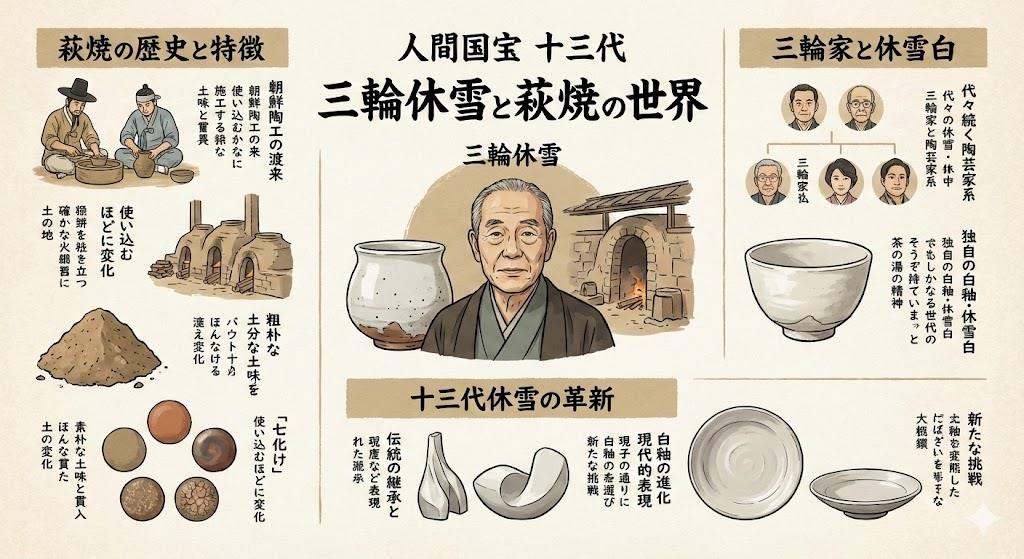

三輪休雪13代人間国宝と萩焼の世界

三輪休雪13代の人間国宝への道のり

13代三輪休雪は1951年、11代三輪休雪(壽雪)の三男として山口県萩市に生まれました。11代休雪は重要無形文化財「萩焼」の保持者(人間国宝)に認定された人物で、13代は1975年に米国サンフランシスコに留学し、帰国後の1981年から三輪窯で制作を開始しています。2019年に十三代三輪休雪を襲名し、現在も精力的に作陶活動を続けています。

参考)三輪休雪 - 天平堂(TENPYODO)

三輪窯は寛文3年(1663年)に初代休雪が萩毛利藩に召し抱えられて御用窯となった由緒ある窯元で、天和2年(1682年)に現在の地に移り、代々その役目を務めてきました。明治維新後は毛利藩の後ろ盾を失いながらも窯の火を絶やすことなく萩焼の技法を守り続け、350年以上の歴史を持つ名門として知られています。

参考)ISSUE13 萩 伝統を守り、革新を貫く〜350年以上にわ…

注目すべき点は、10代三輪休雪(休和)と11代三輪休雪(壽雪)が兄弟揃って人間国宝に認定されたことです。これは陶芸界で初の快挙となりました。11代休雪は兄である10代のもとで30年にわたり修行を続け、1967年に兄の隠居に伴い11代として三輪休雪を襲名しています。

参考)三輪休雪の茶碗の値段を解説|代表作品や高価買取のポイントも紹…

三輪休雪の休雪白技法と萩焼の特徴

三輪休雪の作品における最大の特徴は「休雪白」と呼ばれる独自の白萩釉です。10代休雪が試行錯誤の結果、藁を黒く焼いて台柄臼で微粉になるまで搗くなど藁灰に工夫を加えて、暖かみのある真っ白な白萩釉を完成させました。白萩釉はわら灰を原料としており、唐津焼などの他の焼物でも用いられていますが、10代・11代三輪休雪は白萩釉を焼成後まで厚く、かさが高く残るような調合に調整しました。

参考)人間国宝 三輪壽雪の世界:萩焼の造形美 - 国立工芸館

そのため出来上がった焼物は、まるで降り積もった雪のように白くふくよかな仕上がりになります。この純白の藁灰釉は「休雪白」と名付けられ、萩焼に新境地をもたらしました。11代休雪はこの技法を引き継ぎ、自身の作陶に展開させて確立し、萩焼の造形美を高めました。

萩焼全体の特徴として「萩の七化け」と呼ばれる経年変化があります。萩焼は粗い土を用いるため浸透性・保水性が高く、土と釉薬の収縮率の違いによりできる表面の細かなヒビ(貫入)から水分が浸透します。この浸透により、使い込むほどに器の色合いがだんだんと変化し、なんとも言えない侘びた味わいを醸すようになります。

参考)三輪休雪 萩焼と十三代続く三輪家の歴史と発展

| 萩焼の要素 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| 土の種類 | 大道土・見島土・金峯土を使用 | 柔らかく温かみのある質感 |

| 貫入 | 表面に細かなひび割れ | 液体が染み込み色が変化 |

| 休雪白 | 藁灰釉の純白の色調 | 雪のような白くふくよかな仕上がり |

| 割高台 | 高台に切込みがある形状 | 造形的表現の追求 |

三輪休雪13代の代表作品エルキャピタンと淵淵

13代三輪休雪は、10代・11代が開発した「休雪白」の新たなスタイルでの表現を追求しています。独自のアメリカ留学経験で受けた衝撃などを作品に表現し、新たなスタイルの萩焼を表現しているのです。

代表作品として「エル キャピタン」と「淵淵」が挙げられます。「エル キャピタン」は、13代が20代の頃にヨセミテ国立公園で見た巨大な一枚岩に衝撃を受け、その記憶を作品に昇華させたものです。土の塊を刳り貫き、外側を刀で叩いたりそぎ落としたりする手法で形作られており、茶碗とは思えないほどの凹凸や土見せによって生まれるコントラスト、手に取った時の重みは、大地の持つ力を十分に伝えています。

参考)陶房の風をきく~十三代 三輪休雪作品展: 陶心

刀を使って削り出した土肌と三輪家伝来の白萩釉(休雪白)のコントラストで迫る「エル キャピタン」は見る者の心を打ちます。休雪白や見島土、土の塊を刳り貫く手法などを受け継ぎつつも、現代アートの彫塑作品のような斬新な造形を取り入れた作風が特徴です。

参考)https://bijutsutecho.com/exhibitions/14809

「淵淵」は、奈良県の薬師寺東塔の基壇土を用いて制作された作品で、大地のエネルギーである土がダイナミックに表現されています。13代は1000年以上も国宝の薬師寺東塔を支えてきた土を譲り受け、取り組み始めて10年以上になる「淵淵」シリーズを制作しています。砂利を丁寧により分けたその土で作られた作品からは、土の持つ力が感じられます。

13代は「土=大地の一片である」と考え、大地の持つ生命力、力強さや包容力といったものを目の前の土の塊の中に感じながら制作をしています。2007年には日本陶磁協会賞を受賞するなど、その作品は高く評価されています。

三輪休雪の茶碗作品と鬼萩茶碗の魅力

三輪休雪の作品の中でも特に人気が高いのが鬼萩茶碗です。鬼萩茶碗は、胎土に粗砂を加えた鬼萩を用いて制作され、成形・高台づくり、「休雪白」の調製・施釉、焼成等を経て「鬼萩割高台茶碗」として完成します。

参考)三輪休雪の作品を買取りいたします。北岡技芳堂の骨董品買取りブ…

11代三輪休雪(壽雪)造の鬼萩割高台茶碗は代表的な作品の一つで、白萩釉を使用することで作り出す白は「休雪」の名を表すような春の雪解けを感じさせる温かみがあります。特に割高台が印象的な茶碗で、買取相場は70万円~110万円前後の価格となります。

参考)三輪休雪の買取価格・高額査定のポイント|売却相場を公開

萩焼の茶碗は割高台と呼ばれる高台に切込みがあるのが特徴で、茶陶として発展した萩焼は茶碗の見所のひとつである高台に造形的表現を追求しています。花弁形に削って仕上げた「花冠高台」は壽雪氏独自の姿で、「休雪」を改め「壽雪」の号とともに発表されました。

三輪休雪の茶碗は一般的なものよりやや大ぶりで、分厚く切り立った形状が特徴的です。その堂々とした存在感は見る者に強い印象を与えます。使用後の手入れとしては、陶器は浸み込みやすく変色するため、使用した後なるべく早く湿らせた布巾等で丁寧に拭き取る必要があります。

参考)十一代 三輪休雪 『萩茶碗』 |骨董品買取 緑和堂

琵琶色の素地に乳白色の長石釉を施した萩焼茶碗は、使い込む程に色調が多彩に変化するのが特徴で、「一楽、二萩、三唐津」と言われるように茶の湯の世界でも賞用されています。窯で出来る景色が重要で、景色が鮮やかで綺麗な作品に高値の査定価格がつきます。

参考)href="https://masuken.jp/column/ningenkokuhou17/" target="_blank">https://masuken.jp/column/ningenkokuhou17/amp;raquo; 萩焼の新境地を切り拓いた 三輪休和

三輪休雪作品の価値と市場価格

三輪休雪の作品は代によって評価が異なり、11代、12代、13代三輪休雪の作品が特に人気があります。買取相場は10万円から30万円ぐらいで、ぐい呑みですと10万円前後になります。鬼萩茶碗が高価格になる傾向にあり、80万円の高値が付いたこともあります。

11代三輪休雪の作品では、鬼萩わり高台茶碗が70万円~110万円前後の買取価格となっており、三輪休雪の作品は全国的にも人気を集めているため高額買取査定が期待できます。12代三輪休雪のオーロラ盌は、どっしりとした造りで金色の見た目も相まって存在感があふれる作品で、25万円~45万円前後の買取相場となっています。

作品の査定価格は同じような作品であっても大きく異なります。窯で出来る景色が重要で景色が鮮やかで綺麗な作品に高値の査定価格がつきます。保存状態も重要で、茶碗などは使いすぎると汚れてしまい査定価格が下がり、箱が汚れているのも査定価格が下がります。

| 作品種類 | 買取相場 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 鬼萩割高台茶碗(11代) | 70万円~110万円 | 代表的な作品で高評価 |

| オーロラ盌(12代) | 25万円~45万円 | 重厚感のあるオブジェ性 |

| 一般的な茶碗 | 10万円~30万円 | 景色の良し悪しで変動 |

| ぐい呑み | 約10万円 | 小品でも人気 |

三輪休雪展などの展示会での掲載作品であると高い評価が出来ます。作品の出来・不出来として、焼き上がりの景色を重要とし、上がりが良い作品と上がりが悪い作品があります。買取の評価で両者に共通する点は「鬼萩茶碗」が最も高く評価される傾向にあることです。

参考)三輪休雪の新作陶磁器の買取・査定相場と最新の買取価格を公開

三輪窯の歴史と不走庵の精神

三輪窯は江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元です。初代休雪(本名利定、通称吉兵衛)は1630年から1706年まで活躍し、貞享5年(1688年)に作られた「木ノ葉形皿」の型には「貞享五年九月吉日 三輪休雪作」の刻銘が残されています。

参考)三輪休雪 - Wikipedia

10代休雪(休和)は、8代雪山が維新政府の太政大臣となった三条実美から送られた揮毫「不走時流」を家訓とし、それまで200年以上続いた三輪窯を新たに「不走庵」と号しました。「不走時流」とは時代の流行に流されないという意味で、この精神が三輪窯の伝統を守りながら革新を続ける姿勢の根幹となっています。

参考)不走庵三輪窯の歴史|不走庵 三輪窯

代によって作風が全く異なるのが三輪窯の特徴です。10代休雪による「休雪白」の完成、11代休雪によるその大成、12代休雪(龍氣生)による萩焼のハイヒール作品など現代性のある作品の制作、そして13代休雪による「エル キャピタン」や「淵淵」などの大スケールな作品まで、各代が萩焼の技法を伝えながらも進取の気性をもって柔軟に新たな思想や技法を取り入れてきました。

12代三輪休雪の娘である三輪華子も陶芸家として作陶活動を行っており、その世界観は「みらいさび」と呼ばれ、日本とヨーロッパの美意識の邂逅を表現しています。フランスで得たインスピレーションや建築家と共に制作した茶室など、従来の陶芸の枠におさまらない作品を制作しており、三輪家の進取の精神が次世代にも受け継がれています。

敷地内東側の斜面には明治初期に築窯されたと伝わる登り窯があり、初代より伝わる型も展示されています。不走庵三輪窯は現在もなお、その伝統を守りながら革新を続けています。