酒井田柿右衛門と人間国宝認定の歴史

酒井田柿右衛門の人間国宝認定と歴代の功績

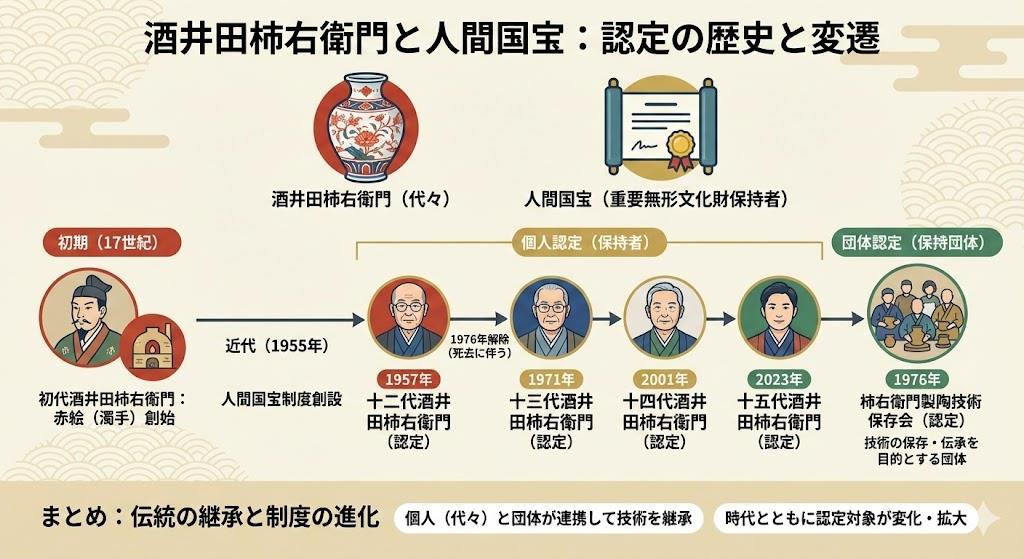

酒井田柿右衛門家では、十三代酒井田柿右衛門(1906~1982)と十四代酒井田柿右衛門(1934~2013)の二人が重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝として認定されています。十三代は1971年に濁手の復元という偉業を成し遂げた功績により認定され、十四代は2001年7月に色絵磁器の保持者として人間国宝の称号を受けました。

参考)酒井田柿右衛門 (14代目) - Wikipedia

十三代の最大の功績は、父である十二代と共に1953年に一度途絶えた濁手技法の完全復元に成功したことです。濁手は18世紀初頭に製作の困難さから途絶えており、歩留まりが約3割と極めて低く、採算が合わない状況でした。この幻の技法を現代に甦らせた功績は計り知れません。

参考)十三代柿右衛門 花瓶 文化遺産オンライン

十四代は父と祖父が再興した濁手技術を継承し、さらに発展させました。野山に咲く花や草を新たな文様として取り入れ、非常に繊細で美しい草花を描き、濁手の新たな境地を開拓しました。独特の白地と柿右衛門伝統の赤絵を大胆に用いた艶やかな絵付と幾何学的な模様構成により、現代的な作風と伝統的な柿右衛門様式を融合させる独自の世界観を打ち出しました。

参考)十四代柿右衛門|有田焼

さらに1971年には柿右衛門製陶技術保存会が発足し、重要無形文化財「柿右衛門(濁手)」の保存団体として認定されています。現在は十五代酒井田柿右衛門(1968年生まれ)がその技術集団を統率し、次代へ引き継いでいます。

参考)濁手の技法

柿右衛門窯公式サイト:歴代柿右衛門の伝統と人間国宝認定の詳細が掲載

酒井田柿右衛門の濁手技法と製作工程

濁手(にごしで)は柿右衛門様式の最大の特徴であり、乳白色の素地を指します。この素地は「乳白手」とも呼ばれ、従来の青味がかった磁器とは異なり、ほぼ純白であることが特徴です。この純白の素地により、赤や緑、黄、青などの色絵が鮮やかに映え、色絵を最大限に引き立てる効果があります。

参考)柿右衛門の白い美「濁手」

濁手の製作において最も重要なのが素地の調合です。酒井田家に伝わる『土合帳(1690年)』によれば、白土6俵、山土3俵、岩屋川内辻土2俵という配合で作られていました。現代では有田町内にある泉山、白川、岩谷川内の3種の陶石を6:3:1の割合で調合しています。

参考)https://www.umakato.jp/column_ceramic/a_vol29.html

しかし濁手の素地は粘着力がなく、複数の陶石を混ぜるため収縮による歪みや破損が多く発生します。そのため歩留まりは約3割と非常に低く、良品を得ることは困難を極めます。焼成条件も厳しく、こうした作成要件の厳しさが、濁手独特の気品と希少価値を生み出しています。

参考)href="https://masuken.jp/column/ningenkokuhou4/" target="_blank">https://masuken.jp/column/ningenkokuhou4/amp;raquo; 一度は途絶えた濁手を継承 十四代酒井田柿右衛…

濁手技法の完成は延宝年間(1673年~1681年)、柿右衛門様式の成立と同時期とされています。1650年代に最も初期のものが見られますが、1700年代に入ると製作の困難さから途絶えてしまいました。

参考)有田焼の至宝・柿右衛門窯:濁手技法にふれる非公開工房プレミア…

酒井田柿右衛門様式の特徴と歴史

柿右衛門様式は、17世紀半ばから有田で生産され、ヨーロッパに輸出された色絵磁器の一群を指します。初代酒井田柿右衛門(1596~1666年)が1640年代に日本で初めて上絵付けの技法に成功したことが始まりです。赤・青・緑・黄の上絵具で鮮やかな絵付けを行うこの技術により、喜三右衛門は柿右衛門の名を与えられました。

参考)世界に広めた柿右衛門窯について|有田焼

柿右衛門様式の特徴は以下の3点に集約されます。

参考)十五代 酒井田 柿右衛門

主な特徴

- 濁手と呼ばれる乳白色の素地

- 赤を基調とした鮮やかな色絵(赤絵)

- 余白を十分に残した非対称の構図

この様式は「余白の美」とも称され、色絵で器面を埋め尽くさず、あえて乳白色の素地を目立たせる意匠が特徴的です。特に1650年代から1690年代にかけて多く作られ、ヨーロッパを中心に大流行しました。

参考)https://www.arita-marukei.com/?mode=f5

柿右衛門様式の磁器はオランダ東インド会社を通じてヨーロッパに輸出され、18世紀にはドイツのマイセン窯をはじめとする欧州の窯で多くの模倣品が作られるほどの影響力を持ちました。磁器の発祥地である中国の景徳鎮窯にも影響を与えたと言われています。

戸栗美術館:江戸時代から現代までの柿右衛門作品を展示

酒井田柿右衛門作品の価値と買取相場

酒井田柿右衛門の作品は、代と種類によって価値が大きく異なります。特に本人作の「濁手」作品と工房作の「錦」作品では評価に大きな差があります。

参考)十四代 酒井田柿右衛門の陶器作品を高価買取・無料査定|陶器・…

十三代柿右衛門の買取相場

- 本人作濁手:数万円~数十万円

- 工房作錦:数千円~10万円前後

十四代柿右衛門の買取相場

- 本人作濁手:数十万円~100万円以上

- 工房作錦:数千円~10万円前後

十四代の作品は十三代よりも若干評価が高い傾向にあり、特に描き込みや幾何学的な文様がある作品は小さくても高評価を得ます。大きなサイズで細部まで丁寧に描かれた作品であれば、100万円を超える査定になることもあります。濁手の作品は5万円から100万円以上の高額査定が期待できます。

参考)酒井田柿右衛門の新作陶磁器の買取・査定相場と最新の買取価格を…

Yahoo!オークションの過去180日間のデータでは、酒井田柿右衛門本人作の落札価格は最安5,250円、平均114,727円、最高766,000円となっています。ぐい吞みの場合、通常の柿右衛門作品は5,000円前後ですが、濁手作品はそれ以上の価値があります。

参考)Yahoo!オークション -「酒井田柿右衛門 本人作」の落札…

現在、十五代酒井田柿右衛門の作品も市場に流通しており、濁手百日紅文ぐい呑が11万円、濁手葡萄文マグカップなどが専門店で販売されています。2014年に襲名された十五代の新作は、通高57.2cmの「濁手 桜文 壺」など大作も制作されています。

参考)開館30周年記念特別展 柿右衛門展-戸栗美術館-

酒井田柿右衛門を鑑賞できる美術館と展示

酒井田柿右衛門の作品を鑑賞できる施設は国内外に複数存在します。有田町の柿右衛門窯には、製品を購入できる「展示場」と人間国宝十四代酒井田柿右衛門をはじめとする歴代の代表作品を展示する「古陶磁参考館」があります。

参考)展示場・参考館

戸栗美術館では2017年に開館30周年記念特別展「柿右衛門展」が開催されました。この展覧会では、2014年に襲名された十五代酒井田柿右衛門の新作3点が出展され、中でも「濁手 桜文 壺」は通高57.2cmと最大級のもので、日本では同館でしか見ることができない貴重な作品でした。また、近現代の歴代柿右衛門、十一代から十五代までの作品を一堂に展観できる貴重な機会となりました。

ミュージアム・オブ・セラミック・アート(MoCO)でも令和2年11月21日から令和3年7月25日まで特集展「柿右衛門―Yumeuzurasセレクション」が開催されました。江戸時代の柿右衛門様式の伊万里焼から、ドイツ・マイセン窯による柿右衛門写し製品まで、幅広い時代の作品を鑑賞できます。

参考)https://www.moco.or.jp/exhibition/current/?e=574

さらに、サントリーの「響」21年の限定ボトルを十四代柿右衛門が平成21年に作成するなど、伝統工芸と現代企業のコラボレーションも実現しています。賀茂鶴酒造では昭和35年から柿右衛門窯の器を使用した「豪華賀茂鶴」を販売しており、現在も継続しています。

参考)【訃報】十四代酒井田柿右衛門様のご冥福をお祈りいたします