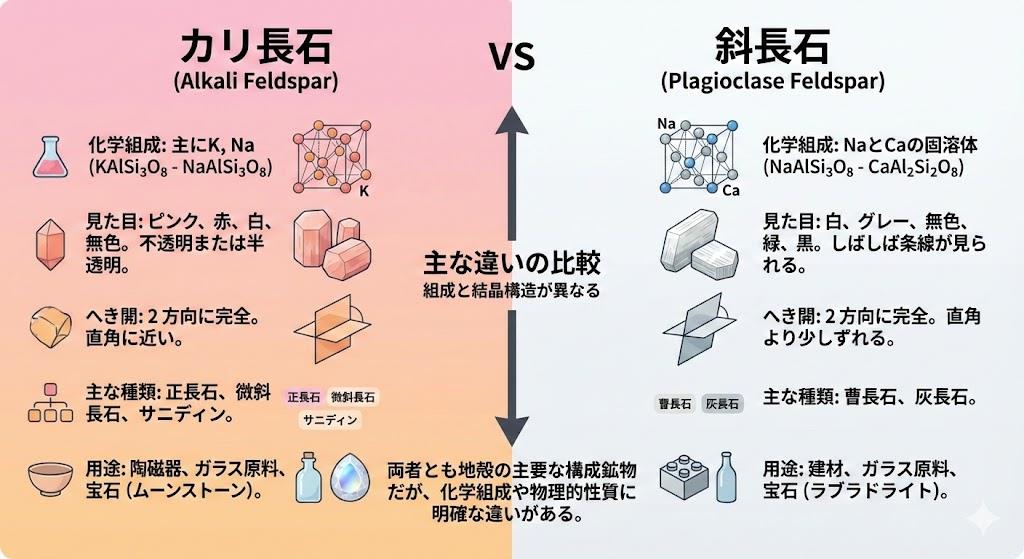

カリ長石と斜長石の違い

カリ長石の化学組成と基本特性

カリ長石はカリウム(K)を主成分とする長石で、化学式はKAlSi₃O₈で表されます。地殻を構成する主要な鉱物のひとつであり、花崗岩や片麻岩などの火成岩や変成岩に広く分布しています。結晶構造の違いにより、正長石(オーソクレース、単斜晶系)と微斜長石(マイクロクリン、三斜晶系)の2種類に細分されます。

参考)https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/rock/zougankoubutu/feldspar.html

正長石は高温下で比較的短時間に晶出する際に形成され、単斜晶系の結晶構造を持ちます。一方、微斜長石は低温で非常に長い時間をかけて形成される三斜晶系の鉱物で、正長石が時間をかけて変化することで生成されることもあります。日本では福島県や岐阜県中津川市の苗木地方などが主要な産地として知られており、特に苗木地方のカリ長石はピンク色を呈することで有名です。

参考)https://lapisps.sakura.ne.jp/gallery6/430orthoclase.html

陶磁器の原料としてのカリ長石は、1200℃から1300℃程度の高い溶解温度を持ち、単味での焼成では溶け方が不完全で透明感があまり出ないという特徴があります。また、釉薬の基本的な成分として、ガラス質を形成する重要な役割を担っています。

参考)長石の役割

斜長石の固溶体組成と鉱物学的特徴

斜長石はナトリウム(Na)とカルシウム(Ca)を主成分とする長石で、曹長石(NaAlSi₃O₈)と灰長石(CaAl₂Si₂O₈)の固溶体として存在します。固溶体とは、2つ以上の成分が任意の割合で混じり合った鉱物のことで、斜長石の場合はナトリウムとカルシウム、アルミニウムとケイ素が自由に入れ替わることができます。

参考)https://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/kobutsu-03.htm

組成の違いにより、ナトリウムの多いものから順に、曹長石、灰曹長石、中性長石、曹灰長石、亜灰長石、灰長石の6種に分類されますが、鉱物学的に独立した種として認められているのは端成分である曹長石と灰長石の2種類のみです。すべて三斜晶系に属する柱状結晶をなして産出し、成分の変化につれて物理的性質も若干異なります。

参考)斜長石 - Wikipedia

斜長石は地殻の主要な構成成分であり、造岩鉱物としてきわめて重要な位置を占めています。火成岩中では、酸性のものにはナトリウムの多い斜長石が、塩基性のものにはカルシウムの多い斜長石が産出するという特徴があり、岩石の組成を特定する際の重要な指標となっています。また、月の石の主成分としても知られています。

参考)斜長石

カリ長石と斜長石の結晶構造の違い

カリ長石と斜長石の最も大きな違いのひとつは、その結晶構造にあります。カリ長石は結晶構造の違いにより単斜晶系の正長石と三斜晶系の微斜長石に分かれますが、斜長石はすべて三斜晶系に属します。この結晶構造の違いは、鉱物の生成温度や生成環境を反映しており、陶磁器製作においても重要な意味を持ちます。

参考)https://planet-scope.info/rocks/minerals/k_feldspar.html

長石の基本構造は、石英と同じように珪素イオンの周りに4つの酸素イオンが結合して三次元的な網目構造を形作っていますが、4個に1個の割合で珪素がアルミニウムに置き換わっています。カリ長石の場合、この珪酸構造の合間にカリウムイオンを取り込んでバランスを保っており、高温型のサニディン(玻璃長石)、中温型の正長石、低温型の微斜長石という3つの変種が存在します。

参考)GSTV 宝石の科学—長石からできた宝石の大家族(1)

一方、斜長石は曹長石と灰長石の間で固溶体を形成し、角閃岩相程度の低温まで連続的に固溶体が存在するという特徴があります。斜長石は種々の双晶をしており、それによって化学組成、生成温度、産状などを推定する手がかりとなります。英名のplagioclaseは、劈開による角度が斜めになっているところから、斜めの割れ口を意味するギリシア語に由来しています。

参考)斜長石(シャチョウセキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

陶磁器における両長石の使い分けと釉薬への応用

陶磁器製作において、カリ長石と斜長石は異なる役割を担っています。カリ長石は主に陶器用の釉薬に用いられる鉱物で、比較的低い温度で溶けやすく、やきものの表面に滑らかな層を作ります。長石は釉薬の三大要素のひとつとして、「溶かす・接着・ガラス」という重要な役割を果たしており、特に接着とガラス化の機能を担っています。

参考)釉薬の3大要素

釉薬における長石の役割は、焼成時に他の原料との融合を促進するフラックス(融剤)として機能し、製品に滑らかな表面と光沢を与えることです。カリ長石は本来1200℃から1300℃で溶けてガラス化しますが、実際に採掘される長石原料には不純物が含まれるため、1250℃前後で溶融します。また、長石にはアルミナ成分が多く含まれており、このアルミナ成分は釉の粘度を増して流れを安定化させる重要な働きをします。

参考)釉薬を作る原料

日本で代表的なカリ長石としては福島長石が使われ、ソーダ長石(曹長石)には対州長石もしくは平津長石が用いられています。産地によって化学組成や融点が異なるため、用途に応じた適切な選定が重要となります。志野釉はほとんどが長石で出来ているなど、長石は釉薬の基本のような鉱物で、ガラスの素ともいえる存在です。

参考)http://www.doronko-art.com/yuuyaku/yuunokihon3.html

カリ長石の焼成特性と白榴石問題

カリ長石の焼成過程においては、「白榴石問題」と呼ばれる興味深い現象があります。かつて、カリ長石は1150℃位で溶融相と白榴石に分解溶融すると報告されていましたが、この温度は陶磁器の焼成温度範囲内にあるため、実際に素地中の長石がこのように分解溶融するかどうかが問題となりました。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1950/69/788/69_788_257/_pdf

研究の結果、少なくとも陶磁器の焼成条件範囲内では白榴石は生成しないと考えられることが明らかになっています。普通の陶磁器焼成の温度、時間の範囲内では、少なくともX線や顕微鏡に認められる量の白榴石は生成しないとされています。カリ長石が溶けてガラスになる過程では、900℃で釉薬が溶け始めて陶土と結合し、1025℃から1232℃の間で酸化銅、マンガン、酸化鉄が含まれる場合に酸素が放出されます。

焼成時には、土と釉薬が十分作用し合わせるため最高温度を30分程度キープすることが重要で、釉薬に応じて調整が必要です。また、温度降下中に窯を開けるとシリカの2つの異なる相が収縮反転しひび割れを起こすことがあるため、100℃以下になってから開ける必要があります。このように、カリ長石の焼成特性を理解することは、高品質な陶磁器を製作する上で不可欠な知識となっています。

長石の産地と地質学的分布の特徴

日本国内には多数の長石産地が存在し、文献に記載された長石およびカリ長石の産地は1,812ヶ所に及び、そのうちカリ長石は990ヶ所を占めています。主要な産地としては、福島県の石川地方、岐阜県中津川市の苗木地方、長野県南木曽町の田立地区などが知られています。

参考)https://trekgeo.net/m/e/52feldspar1.htm

岐阜県中津川市の苗木地方に分布する苗木花崗岩は、中津川市の苗木・蛭川を中心に、恵那市から長野県の南木曽町にかけて分布しており、苗木-上松花崗岩とも呼ばれています。この地域のカリ長石はピンク色を呈することが特徴で、岡山県の万成石も同様にカリ長石がピンク色を呈する中粒角閃石黒雲母花崗岩として知られています。

参考)https://geosociety.jp/name/content0143.html

長野県南木曽町の田立地区は、1980年代に急速に生産量を増やし、日本有数の風化花崗岩の産地となりました。ここで産出されるカリ長石は優白質の極細粒の花崗岩で、精製されたカリ長石から地質調査所の標準試料JF-1も作られるなど、日本を代表する長石として高い評価を受けています。風化花崗岩の露出では、淡褐色の風化花崗岩中に径1から2cmの白色カリ長石が密集分布するのが観察されます。

参考)https://www.gsj.jp/data/chishitsunews/00_11_03.pdf

長石の見分け方と鑑別方法の実践

野外や岩石標本で長石を見分けるには、いくつかの特徴的な性質に注目する必要があります。まず、石英と長石の見分け方として、石英は無色透明で風化しても濁らず、岩石中では透明感のある灰色に見え、割れ口は不規則である一方、長石は白っぽく、風化すると白濁し、劈開面が見られることがあります。

参考)http://www5b.biglobe.ne.jp/~ueta/kantei/kantei.htm

花崗岩を例にとると、白い粒(斜長石)、あわいピンク色の粒(カリ長石)、透明感のある灰色に見える粒(石英)、黒い粒(黒雲母)と呼ばれる4種類の鉱物が集合してできていることがわかります。花崗岩中のアルカリ長石と斜長石の例では、両者とも白いがアルカリ長石は斜長石より透明感に乏しく、またアルカリ長石は赤味がかることがあるのに対し、斜長石は白い場合がほとんどです。

参考)石ころ鑑定のコツ|長野県デジタル地質図を活用した地学教材開発…

石英と長石の重要な識別ポイントとして、劈開(割れ方)の違いがあります。石英には劈開がなく、貝殻状の割れ方のみを示しますが、長石は90度で2つの劈開があり、「ブロック状」に見えます。また、光沢についても、石英も長石もガラス質の光沢を持ちますが、観察によって区別することが可能です。

参考)Reddit - The heart of the inte…

流紋岩中では長石類は無色から白色粒状でアルカリ長石と斜長石の区別ができないことが多く、安山岩中の斜長石は白っぽい粒状で無色に近い透明感があるものも多く、短冊状のものも多く見られます。玄武岩中の斜長石はやや透明感のある無色から白色半透明で粒状のもので、カルシウムに富むものが多く、灰長石と呼ばれるものもあり、時に1cmを超えるような巨斑晶も見られます。

陶磁器原料としての長石の選び方と活用法

陶磁器製作において長石を選ぶ際には、その化学組成や融点、産地による特性の違いを理解することが重要です。カリ長石とソーダ長石、灰長石では、それぞれ含まれるアルカリ成分が異なり、これが釉表現の違いとして現れます。長石には陶石やカオリンと同じくアルミナ成分が多く含まれており、このアルミナ成分は釉の粘度を増して流れを安定化させる重要な働きをしますが、多過ぎると気泡発生の要因にもなります。

窯業原料としての長石は、白色陶磁器、耐火煉瓦、釉薬の原料などに広く用いられており、その高い耐火性、可塑性、焼成白度が評価されています。特に磁器や陶器のボディ原料として重要で、釉薬の調整には欠かせない存在です。焼成時に他の原料との融合を促進するフラックス(融剤)として機能し、製品に滑らかな表面と光沢を与える役割を担います。

参考)https://ngy.co.jp/feldspar/

産地によって化学組成や融点が異なるため、用途に応じた適切な選定が重要となります。例えば、福島長石はカリ長石の代表として使われ、溶解温度が高く、単味での焼成では溶け方が不完全で透明感があまりないという特徴があります。一方、ソーダ長石には対州長石もしくは平津長石が用いられており、それぞれ異なる特性を持っています。

釉薬における長石の役割は多岐にわたり、色や光沢などを出してくれるほか、焼き物の強度を高めたり、吸水性を高めて水や汚れから守ってくれたりといった実用的な役割もあります。釉薬には長石や石灰、珪石などが含まれており、これらの組み合わせと配合比率によって、さまざまな釉薬の表現が可能となります。陶磁器製作者は、これらの知識を活用して、目的とする質感や色合いを実現するための最適な長石を選択することができます。

参考)https://www.toukito.com/tiny.php?aid=22

日本鉱物科学会の「用語『カリ長石』と『アルカリ長石』について」の論文

カリ長石とアルカリ長石の用語の定義と使い分けについて、専門的な解説が記載されています。

永大化学の長石製品ページ

陶磁器やガラス製造における長石の用途と選定方法について、実務的な情報が詳しく解説されています。

鉱物の解説ページ

長石の固溶体関係や分類について、図解を用いた分かりやすい説明があります。