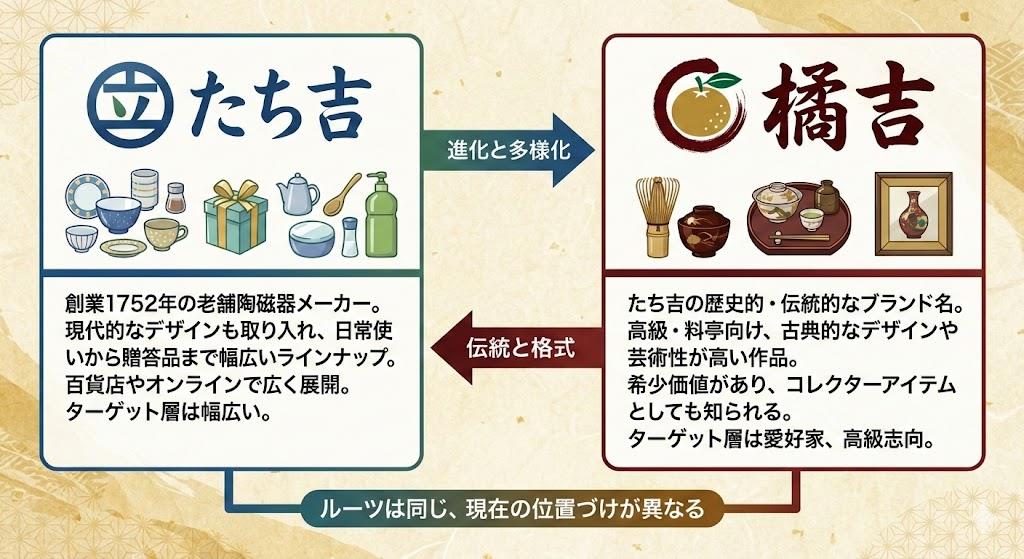

たち吉と橘吉の違い

たち吉と橘吉の歴史と名前の由来

たち吉の歴史は江戸時代にさかのぼります。宝暦2年(1752年)、京都の四条富小路に「橘屋吉兵衛」という屋号で創業しました。当時は京焼や清水焼を中心に、茶の湯文化に親しむ京都の人々に向けて上質な器を提供していました。

「橘吉」という名称は、この創業時の「橘屋吉兵衛」に由来しています。店主の家紋にも橘のデザインが採用されており、伝統と格式を感じさせる名前でした。

明治時代に入ると、8代目の当主が時代の変化に対応するため、屋号を「たち吉」と改称しました。これにより、より親しみやすいブランド名として「たち吉」が誕生したのです。

昭和時代には戦中・戦後の混乱期を乗り越え、1950年代には「創作陶器」という新しいコンセプトを打ち出しました。従来の陶器小売商が窯元から問屋が仕入れた商品をそのまま売るのが一般的だった時代に、たち吉は小売商から窯元に注文して希望の商品を作らせるという革新的な商法を始めました。

昭和30年代には「暮らしの陶器100円会」を開始し、全国で会員が急増。これによりたち吉の名は全国に広まりました。その後、日本全国の百貨店への出店や海外展開も進め、現在では日本を代表する陶磁器ブランドとして確固たる地位を築いています。

たち吉の裏印(刻印)の種類と違いを解説

たち吉の製品を見分ける重要な要素として「裏印(刻印)」があります。この刻印は製品の底面に小さく記載されており、ブランドや製造背景を示す重要な手がかりとなります。

主な刻印の種類には以下のようなものがあります。

- 「たち吉」の刻印:一般的な日常使いの食器に多く使用されています。

- 「橘吉」の刻印:特別なシリーズやギフト向け製品に使われることが多く、伝統的な和食器シリーズや特定の窯元とのコラボレーション商品に見られます。

- 「橘」の一文字刻印:シンプルでコンパクトなデザインの製品に使われることが多いです。

- 「TACHIKICHI」の英語表記:洋食器ブランド「Adam & Eve」や「Richfield」など、洋風シリーズに使われることが多い刻印です。

また、刻印がまったくない製品も存在しますが、これらも正規品として販売されています。裏印の違いは製品が作られた窯元や販売用途によっても異なり、特定の窯元と共同開発した製品では窯元名が記載されることもあります。

ノベルティ商品や業務用食器には独自の刻印が施される場合もあるため、刻印の種類を理解することで、たち吉の製品をより深く楽しむことができ、購入時の選択肢も広がります。

たち吉と橘吉の製品特徴と用途の違い

たち吉と橘吉の製品は、同じブランドでありながらも、使われる場面やデザインに違いがあります。

「たち吉」ブランド全体の製品は、日常使いからギフト用まで幅広い用途に対応しています。特に現代的なデザインや機能性を重視した製品が多く、モダンな食卓に合わせやすい特徴があります。素材も多様で、美濃焼や瀬戸焼といった耐久性の高いものから、繊細な有田焼まで、用途に合わせた選択が可能です。

一方、「橘吉」の刻印がある製品は、より伝統的な和のデザインを持つことが多く、特別な場面やフォーマルな食事の際に使用されることが多いです。伝統的な技法や意匠を活かした製品が中心で、贈答品としての価値も高いとされています。

製品のラインナップとしては、以下のような違いがあります。

- たち吉:日常使いの食器、モダンデザインの製品、洋食器、カジュアルギフト

- 橘吉:伝統的な和食器、特別な場面向けの製品、高級ギフト、コレクション価値の高い製品

また、「橘」の刻印がある製品は、シンプルながらも品質の高さを感じさせる製品が多く、和洋問わず使いやすいデザインが特徴です。

これらの違いを理解することで、自分の生活スタイルや用途に合った製品を選ぶことができます。

たち吉の窯元と橘吉の焼き物の特徴

たち吉(橘吉)の製品は、特定の「焼き物」だけを指すものではなく、京都を拠点に全国各地の窯元と協力して多種多様な焼き物を取り扱っています。この多様性こそが、たち吉ブランドの大きな特徴と言えるでしょう。

主な取り扱いの焼き物には以下のようなものがあります。

- 京焼・清水焼:地元京都の伝統的な焼き物で、繊細な絵付けと上品な色彩が特徴です。たち吉の原点とも言える焼き物です。

- 有田焼:佐賀県の伝統的な焼き物で、白磁の美しさと緻密な絵付けが特徴です。たち吉では伝統的なデザインを現代風にアレンジした製品も多く展開しています。

- 萬古焼(ばんこやき):三重県四日市の焼き物で、耐熱性が高く、土鍋や急須などに適しています。実用性の高さからたち吉でも人気のラインです。

- 美濃焼:岐阜県の焼き物で、日常使いしやすい製品が多いのが特徴です。たち吉では特に現代的なデザインの美濃焼製品を多く取り扱っています。

たち吉の特徴は、これらの窯元から仕入れた製品に独自のデザインや企画を施して販売している点です。つまり、「橘吉は何焼き?」という問いに対しては、「全国の名窯元から厳選された焼き物」と答えるのが適切でしょう。

各窯元との協力関係により、たち吉は伝統的な技法を守りながらも、現代の生活スタイルに合った製品を提供することができています。また、窯元ごとの特色を活かした商品展開も行っており、例えば耐熱性が求められる土鍋には萬古焼、装飾性の高い飾り皿には有田焼というように、用途に合わせた最適な素材選びがなされています。

たち吉と橘吉のコレクション価値と市場での評価

たち吉(橘吉)の製品は、日常使いの実用性だけでなく、コレクターアイテムとしての価値も持ち合わせています。特に限定品や特注品、伝統的なデザインや名窯元とのコラボ商品は、高いコレクション価値を持っています。

中古市場での評価を見ると、「橘吉」の刻印がある古い製品は、状態やデザイン、希少性によって価格が大きく異なります。特に昭和初期から中期にかけての製品は、デザインの美しさと希少性から高値で取引されることもあります。

コレクターの間では、以下のような製品が特に人気があります。

- 「お茶の間セット」:急須と湯のみが揃った製品で、昭和時代に多くの家庭で愛用されました

- 「吹き寄せ皿」:木の葉形のデザインが特徴で、季節感のある食卓を演出する製品

- 「錦桜樹紋 菊割 5号皿」:華やかな絵付けが特徴の伝統的なデザイン

- 限定生産された記念品や特別シリーズ

これらの製品は、単なる食器以上に、日本の食文化や工芸の歴史を伝える文化的価値も持っています。そのため、コレクターだけでなく、日本の伝統工芸に関心を持つ外国人からも注目を集めています。

また、たち吉は時代に合わせて新しいデザインや機能を取り入れた製品も継続的に発表しており、現代のコレクターにとっても魅力的なブランドとなっています。特に若手デザイナーとのコラボレーション製品や、現代的なライフスタイルに合わせた新シリーズは、新たなファン層を開拓しています。

たち吉の歴史に見る「創作陶器」の革新性

たち吉の歴史において特筆すべき点は、昭和時代に打ち出した「創作陶器」という革新的なコンセプトです。この取り組みは、日本の陶磁器業界に大きな変革をもたらしました。

戦後の混乱期、たち吉は1950年に火災で店舗を失うという大きな試練に直面しました。しかし、当時の当主である忠次郎は、この危機を新たな出発点と捉え、わずか半年あまりで店を再建。この再建された店こそが、革新的なアイデアに満ちた「新生たち吉」の始まりでした。

忠次郎が導入した革新的な取り組みには以下のようなものがありました。

- セット陳列の導入:従来の同種類の器を重ねて並べる方法ではなく、異なる種類を組み合わせて展示する方法を採用。これにより「贈り物にしたくなるような、楽しい陳列」を実現し、器が"ギフト"になるという新しい価値観を提案しました。

- 創作陶器の概念:当時の陶器小売商は窯元から問屋が仕入れた商品をそのまま売るのが一般的でした。しかしたち吉は、小売商の方から窯元に注文して希望の商品を作らせるという、前例のないビジネスモデルを確立。これにより「どこにも売っていない、独自で考えた商品」を提供することが可能になりました。

- 「しみじみと心に通う贈りもの」の理念:器は機能的であることはもちろん、心を伝えるものでなければならないという理念を掲げました。この考え方は、現在のたち吉のブランド価値の根幹となっています。

これらの革新的な取り組みは、単なる陶磁器販売店から、ライフスタイルや文化を提案する企業へとたち吉を変貌させました。特に「創作陶器」の概念は、使う人の心に寄り添い、暮らしの楽しさを贈る店でありたいという想いを具現化したものでした。

この革新性は、その後の日本の陶磁器業界にも大きな影響を与え、多くの企業がたち吉のビジネスモデルを参考にするようになりました。現在でもたち吉は、伝統を守りながらも時代のニーズに合わせた製品開発を続けており、270年以上の歴史を持ちながらも常に新しい価値を提供し続けています。

たち吉と橘吉の製品を見分けるポイントと偽物対策

たち吉(橘吉)の製品は人気が高いため、残念ながら偽物も市場に出回っています。本物と偽物を見分けるポイントを知っておくことで、購入時のトラブルを避けることができます。

本物のたち吉製品の特徴:

- 刻印の精密さ:本物のたち吉の刻印は、細部まで丁寧に作られています。「たち吉」「橘吉」「橘」などの文字が鮮明で、バランスが整っています。

- 製品の仕上げ:本物は全体的に滑らかで均一な仕上がりです。釉薬(うわぐすり)のムラが少なく、色合いも安定しています。

- 重量感:本物は適度な重量感があり、薄すぎず厚すぎない絶妙なバランスです。

- デザインの一貫性:たち吉のデザインは、伝統と革新のバランスが取れており、一貫したブランドの美学が感じられます。

偽物の見分け方:

- 粗雑な刻印:偽物は刻印が粗く、文字のバランスが悪いことが多いです。特に「橘」の字形が不自然な場合は注意が必要です。

- 不均一な仕上げ:釉薬のムラが目立ったり、色合いが不安定だったりする場合は偽物の可能性があります。

- 異常な軽さや重さ:極端に軽すぎたり重すぎたりする場合は、品質に問題がある可能性があります。

- 不自然な価格設定:あまりにも安価な場合は、偽物の可能性を疑いましょう。

安全な購入方法:

- 公式販売チャネルの利用:たち吉の公式オンラインショップや百貨店の正規取扱店で購入するのが最も安全です。

- 保証書や箱の確認:正規品には専用の箱や保証書が付属していることが多いです。

- 中古品購入時の注意点:オークション